「私の作品は、私たちの暮らしを形づくる複雑な関係性に目を向けながら、見る人の感覚を揺さぶり、思索を促すような体験をつくり出すことを目指しています。」

建築から生まれた芸術のまなざし

リナット・シャイナ・ダヴィドヴィッチ(Rinat Shaina Davidovich)は、建築を出発点に独自の表現を切り拓いてきたアーティストです。1977年生まれ。マネジメント・アカデミック・キャンパスで建築を学び、その後カリッシャー美術学校で芸術を深めていきました。建築的な構造と芸術的な実験、その両面に根ざした基盤が、彼女ならではの表現をかたちづくっています。そこでは、精密な設計の論理と、有機的な素材の不確かさが交差しているのです。インテリアデザインから美術へと軸足を移したことは、転身というより、表現の幅を広げる自然な流れでした。

彼女の作品には、素材の手触りや重みといった「物そのもの」が持つ力が色濃く表れています。砂、セメント、ロウ、顔料など、日常ではあまり目にしない素材を使い、鋳造や重ね合わせ、成形といった工程を通じて、壊れやすさと強さが共存する立体作品をつくり上げます。作品に触れたくなるような質感は、単なる視覚的な魅力にとどまらず、そこに込められた時間や記憶、感情までも伝えようとしています。

また彼女は、完成した作品をスキャンし、二次元の画像に変換するという手法も取り入れています。こうして生まれるデジタルイメージは、単なる記録ではなく、作品のもう一つの姿です。物として存在していたかたちが、一瞬の記憶としてとどめられる。そのプロセスを通じて、「作品とは何か」「物の本質とは何か」といった問いを投げかけているのです。彫刻とデジタル、実体とイメージ。そのあいだを自由に行き来しながら、ダヴィドヴィッチは、現代における「かたち」のあり方を静かに見つめ続けています。

リナット・シャイナ・ダヴィドヴィッチ:伝統と現代のあいだで交わされる対話

ダヴィドヴィッチは自身の作品を「モダン・クラシック」と表現しています。古典的な美術の伝統に軸足を置きつつ、そこに現代的な手法を重ねるスタイルです。人体や内臓といった象徴的なモチーフを扱いながら、それらをスキャンやデジタル加工といった技術を通じて再構築することで、古くからあるかたちに新たな視点を与えています。こうした手法は、芸術が時代とともにどう変化し、何を残していくのかを考えるための、静かな対話の場となっています。

彼女の作品には、ミニマルな構成と幾何学的な造形がよく見られます。使われる素材も、コンクリートや砂など、モダニズム建築を想起させる無機質なものが中心です。しかし、それらの硬質な構造の中に、有機的なかたちや流動的な構成が組み込まれることで、クラシックな情感がふっと立ち上がります。秩序ある構造と抽象的なかたちを並置することで、彼女の作品は歴史へのまなざしと現代的な感覚の両方をまとい、鑑賞者が構造の精密さと感情の深さのあいだを自由に行き来できる空間を生み出しています。

また彼女は、時間とともに変化する素材を用いることで、「ものはいつか朽ちる」という視点を作品に取り入れています。生分解性の素材を使ったインスタレーションは、設置された後も自然の力でゆっくりと変化し続けます。その過程そのものが作品の一部であり、完成や保存という固定観念に、一石を投じています。変わりゆく素材に向き合うことは、やがて消えていく生命のあり方と重なり、私たちに「つくること」「残すこと」「見ること」の意味をあらためて問いかけてきます。

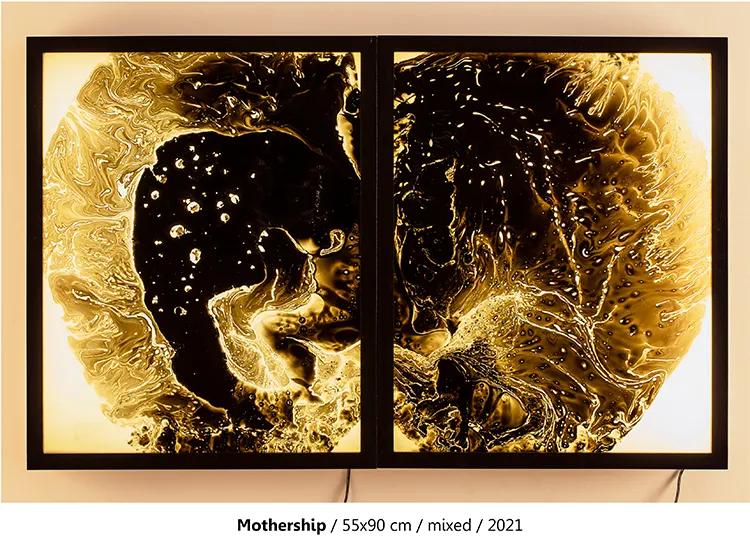

『Mothership』に宿る感情と構想の深さ

数ある作品のなかでも、『Mothership』は、ダヴィドヴィッチにとってとりわけ私的で、深い思いが込められた作品です。不妊治療という自身の経験を背景に制作されたこの作品には、「生み出すこと」、「壊れやすさ」、そして「運命」と「意志」との微妙なせめぎ合いがテーマに込められています。生命のはじまりにある生物学的、感情的な複雑さを見つめながら、二重性やつながり、そして確かな形をもたない出発点について静かに問いかけています。

制作のプロセス自体も、意図と偶然のあいだを探る試みでした。彼女はまず、透明なガラス板の上に、黒の油絵具、白いプラスチックのり、水を混ぜた液体を流し込み、そこにもう一枚のガラス板を重ねて、素材を押し広げたり動かしたりしながらかたちをつくっていきます。そこで生まれるのは、胎児の発育を思わせるような、有機的で予測できない模様です。ガラス板を引き離すと、互いに響き合いながらも異なるふたつの像が現れ、「つながり」と「分かれ」をめぐる作品の主題が、静かに姿をあらわします。

完成した作品は、背面から照らすふたつのライトボックスとして展示されます。光と影のあわいの中に、素材が織りなす細やかな関係性が浮かび上がり、画面の奥にある複雑な構造が徐々に見えてきます。作品は、単なる視覚表現にとどまらず、目には見えないけれど確かに存在する力──人間の存在をかたちづくるさまざまな働きの象徴としても感じられるでしょう。『Mothership』は、個人的な体験を出発点としながら、それを超えて、観る人それぞれの心にそっと問いかける静かな場となっているのです。

リナット・シャイナ・ダヴィドヴィッチ:素材とプロセスが切り拓く創造のかたち

ダヴィドヴィッチの関心は、作品という結果だけでなく、それを生み出すプロセスに強く向けられています。近年、彼女が取り組んでいるのは、インスタレーションでたびたび使ってきたロウを、自動で溶かして滴下させる装置の開発です。この装置が実現すれば、制作の中にさらなる偶然性を取り込みつつ、作家の意図とのあいだに新たな関係を築くことができると考えています。素材のふるまいを観察し、そこにどう関わるか──その探究こそが、彼女にとっての創作の核心なのです。

そもそもロウという素材は、温度や時間によって姿を変え続ける、不安定で流動的な性質を持っています。彼女はその特性を受け入れ、作品に取り込むことで、従来の「完成されたかたち」や「永続する作品」といった概念に静かに疑問を投げかけてきました。そこに機械的な動作が加わることで、制作はより動的なものへと変わり、人の意志と素材の自律性がせめぎ合う、ひとつのパフォーマンスのような場が立ち上がってきます。変化していくロウの姿は、そのまま時間の流れや生命の儚さを映し出しているようです。

こうした取り組みの根底には、物質と時間、感覚と知覚、そして変化するものととどまるもの──それらのあいだにある関係を見つめるまなざしがあります。彫刻、デジタルイメージ、参加型インスタレーションなど、どの手法をとっても、作品を通して、かたちのあるものと、そうでないものとの境界を静かに見つめています。手を動かし、試し、見直しながら、ダヴィドヴィッチはアートとテクノロジー、そして人間の感覚とのあいだにある関係を、静かに、しかし確かに掘り下げ続けているのです。