「私にとって創作とは、まず何よりも、自分自身を見つけ出すことです。誰かに消費されるためでも、名を残すためでもありません。」

視覚的創造力の限界を打ち破る

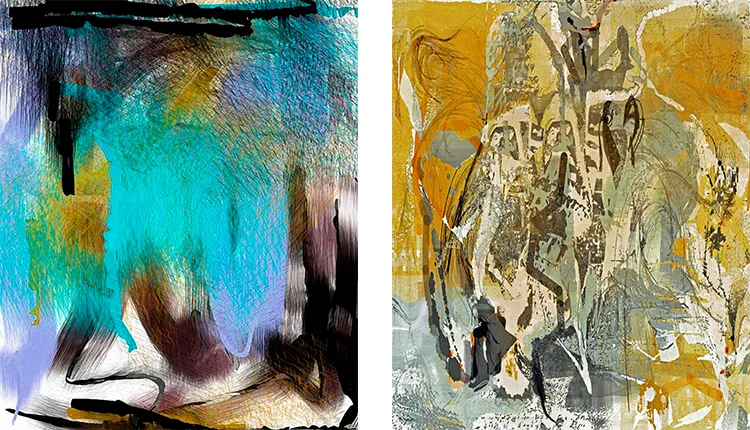

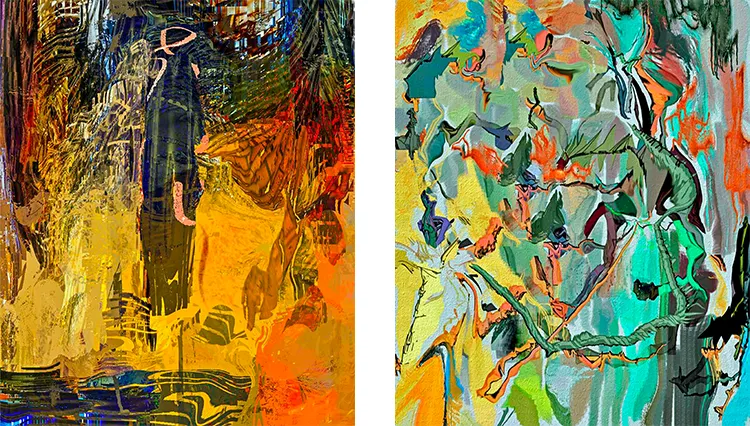

デジタルアーティストのオットー・ラスケ(Otto Laske)は、既存の視覚芸術の枠にとらわれず、常にその限界を押し広げる表現に取り組んできました。絵画、グラフィック、抽象写真、アニメーションなど幅広いジャンルを手がけ、形や色、質感を意図的に抽象化することで、独自の表現世界を築いています。ラスケがデジタルアートに取り組み始めたのは1970年、音楽の分野からでした。クラシックのコンサート作品をはじめ、器楽曲や電子音楽の作曲家として研鑽を積んだ経験が、後の視覚芸術にも大きな影響を与えています。彼が「視覚的音楽」と呼ぶこれらの作品には、かたちの流れや移り変わり、そして消滅といった要素が色濃く表れています。

ラスケにとって、芸術の領域は固定されたものではなく、自由に横断できるものだと捉えています。その思想は作品にも反映されており、多様なツールを用い、意図的に偶然性を取り込みながら、一見予測不能でありながらも統一感のある作品を生み出しています。この創作姿勢には、「美術をジャンルで分ける」という従来の考え方そのものへの疑問が根底にあります。彼の作品は常に今を生きながらも、時代に左右されない普遍性をあわせ持っています。ポートフォリオ全体を見渡すと、形式や分類に縛られず、芸術そのもののあり方を問い直そうとする強い意志が伝わってきます。即興的な感覚と緻密な構成が共存するその表現は、自由でありながら深い秩序を感じさせます。

ラスケの作品はオンライン上でも広く公開されており、視覚作品はSaatchi Artでで、音楽や詩は個人のウェブサイトから楽しむことができます。音楽はBandcampでも配信されており、ジャンルを越えた表現の広がりがうかがえます。これらのプラットフォームを通じて発信される多彩な創作は、見る人・聴く人に深い内省を促し、静かな対話の時間をもたらしてくれます。

オットー・ラスケ:創造をかたちづくるジェスチャーの力

ラスケの創作において、「ジェスチャー」は身体的であれデジタルであれ、表現の核をなす重要な要素です。身体の動きによるものから、ペンタブレットとペンによる繊細な筆致まで、あらゆる身振りが作品に固有の個性を与えています。そうして生まれた線や形は、デジタル上で自在に変形され、分解され、質感が加えられ、ときにはまったく新たな姿へと再構築されます。完成した作品であっても、それ自体が次の探究の出発点となり、原型と変容の境界が次第にあいまいになっていきます。

ラスケの作品は、固定されたかたちを目指すのではなく、変化し続けることを前提としています。デジタルメディアの持つ可塑性を活かしながら、ひとつの作品が姿を変え、別の表現へと展開していく過程には、常に「はじまり」の痕跡が残されています。そのプロセス全体が、絶えず更新されることを自然なこととして受け入れた、柔軟かつ開かれた創作姿勢を物語っています。このような制作スタイルは、視覚表現における「永続性」という概念を問い直し、観る者に新たな視点を投げかけます。ラスケにとって、作品のシリーズとは、あらかじめ定められたテーマに従うものではなく、技術的な探究の積み重ねから自然にかたちづくられていくものです。そこには、異なる作品同士の間に内的なつながりが通底しています。

こうした予測不可能な創作を支えているのが、徹底した自己批評の姿勢です。ラスケは、ひとつの作品に対して長年にわたり見直しと改良を重ね、デジタルツールの可能性を粘り強く探究していきます。創作・検証・再構築という反復的なプロセスは、変化し続ける芸術の本質に向き合おうとする姿勢そのものであり、同時に、デジタルメディアがもつ表現の拡張性と変革力を体現しているのです。

偶然と儚さに導かれるデジタルアートの探究

ラスケの創作活動は、偶然との出会いと、かたちあるものがやがて消えていくという儚さに根ざしています。新しい技術的アプローチを見つけると、そこから自然にシリーズが立ち上がり、創造の勢いが途切れたと感じた時点で、未練なく区切りをつけて次へと進みます。この柔軟な姿勢が、彼を音楽、詩、アニメーション、抽象写真など、さまざまな表現領域へと導いてきました。

デジタルというメディアは、ラスケにとって単なるツールではなく、自身の内面と向き合うための場でもあります。作品づくりは自己と対話する行為であり、思考や感情の深層をたどる旅とも言えます。ひとつひとつの作品が、彼自身の知的・感情的な風景を掘り下げる試みであり、創作そのものが「知ること」のかたちを探る営みとなっています。デジタルの開かれた特性は、作品を完結させるものとしてではなく、次の表現へとつながる「足がかり」として残し、継続的な進化の可能性をひらいていきます。

ラスケの創作環境には、「Studio Artist」に代表される柔軟なツールが揃っており、偶発的なひらめきや直感的な判断をその場でかたちにできるよう設計されています。アルゴリズムによる処理と、その時々の感覚に基づいた選択が無理なく融合することで、変化し続ける自身の創作スタイルに応じた自由度の高い制作空間が実現しています。構造と即興のあいだを軽やかに行き来しながら、ラスケは創作の流れに身を任せ、常に変化するビジョンをしなやかに受け入れているのです。

オットー・ラスケ:伝統と革新をつなぐデジタル表現

ラスケの創作を特徴づける要素のひとつに、「ブラシ・カルチャー」の探究があります。自ら設計したデジタルブラシによって、それぞれのシリーズに固有の視覚言語が生まれ、作品全体の個性や方向性が形づくられていきます。「Brush Variety」「Broad Strokes」「Broadest Strokes」などのシリーズでは、異なるブラシの組み合わせから生まれる思いがけない反応が、新たな視覚的対話を引き出しています。こうしたプロセスは、明確な完成像を持たずに始まることも多く、複雑なブラシの動きが作品の姿を徐々に導いていきます。

即興性もまた、ラスケの創作において欠かせない要素です。88歳を迎えた現在も、長年にわたる芸術実践で培われた美意識が、制作中の瞬時の判断に息づいています。画面上で交わされる直感的な選択のひとつひとつが、長い時間の中で磨かれた感性から自然に生まれ、作品に深みと躍動感をもたらしています。

さらにセルフポートレートは、ラスケにとってデジタル表現におけるもうひとつの重要な実験領域となっています。伝統的なメディアでは表しきれない感情やアイデンティティの側面を掘り下げる手段として、デジタルは鏡のような役割を果たしています。鑑賞者はそれぞれの視点で作品を読み解くことができますが、ラスケ自身にとっては、これは単なる自己表現ではなく、内なる自分を見つめるための装置であり、ひとつひとつの肖像が自己の深層へと向かう旅となっているのです。