「その瞬間、気づいたんです。何かをつくるとき、自分のやりたいことを、やりたいようにやっていい。すべては自分の選択なんだと。」

看護から陶芸へ:人生を練り直す

エレノア・スワンの歩みは、変化に富み、たくましさに満ち、そして何より、物語をかたちにしたいという強い衝動に貫かれています。アイルランド出身の彼女は現在、ウィックロー山脈を望む由緒ある邸宅、ラスバラ・ハウス内に構えたアトリエで、陶芸家として活動しています。この歴史ある空間と豊かな自然は、彼女にとって創作の舞台であると同時に、日々のインスピレーションの源でもあります。けれども、ここに至るまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。

1970年代、若い女性が選べる将来の選択肢はごく限られていました。美術は「現実的ではない」と退けられ、父親からは「ちゃんとした仕事に就くように」と促されます。スワンは看護師となり、25年間この職に身を捧げました。最終的にはダブリンの大病院で救急手術室を管理する立場となり、命に向き合う責任にやりがいを感じていましたが、心の奥にはいつも何かが欠けている感覚があったといいます。それは創造への渇望でした。転機は、自身の病をきっかけに訪れました。「もし明日死ぬとしたら、何を一番後悔するだろう?」──そう自問したとき、すぐに浮かんだ答えは「アートをやらなかったこと」でした。その思いが人生を大きく動かすことになります。

看護師として過ごした日々は、アーティストとしての自分を育てる土台になったと彼女は語ります。規律や人間のもろさへの理解、そして深い共感力。そうした資質はすべて、いまの陶芸に生きています。物語を語ることは彼女の制作の核心であり、粘土を通して個人の記憶から社会的な問いまで、人生の複雑さを映し出しているのです。

エレノア・スワン:すべてがつながった瞬間

スワンが「つくること」に惹かれたきっかけは、子どもの頃の記憶にあります。先生がピンクのカーディガンを編んでいるのを眺めていたときのことです。器用に動く手つきに見入っていた彼女でしたが、強く印象に残ったのは、先生があえてボタンホールを作らなかったということでした。そのときスワンは知ります。創造には決まりごとなどなく、自分の感覚こそが道しるべになるのだと。以来、彼女は流行や他人の評価に左右されず、心の底から意味を感じられるものをつくり続けてきました。

看護師として働いていた間も、ものづくりから離れることはありませんでした。絵画、編み物、ステンドグラス、織物、バスケット作りなど手を動かすことで創作欲求を満たしていましたが、それだけでは足りない思いが募っていきます。そしてついに看護の道を離れ、芸術の世界へ進む決断をします。ダブリンのナショナル・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン(NCAD)への入学は、大きな転機でした。最初は絵画を学ぶつもりでしたが、勧められるままにほかの分野も試してみることにしました。試しに陶芸のスタジオで三日間過ごしてみると、粘土に触れた瞬間にすべてが変わります。これこそが自分の表現手段だと直感したのです。

陶芸との出会いは、単なる技法の選択ではなく、深い確信を伴う出来事でした。粘土を扱うことで初めて三次元で考える感覚を得て、物語を立体で語る可能性が一気に広がったのです。素材に触れる手応えは、これまで取り組んできたどの表現よりも自然に自分に馴染みました。その感覚はいまも変わらず、彼女は陶芸の新たな表現の可能性を広げ続けています。

粘土で描く社会の物語

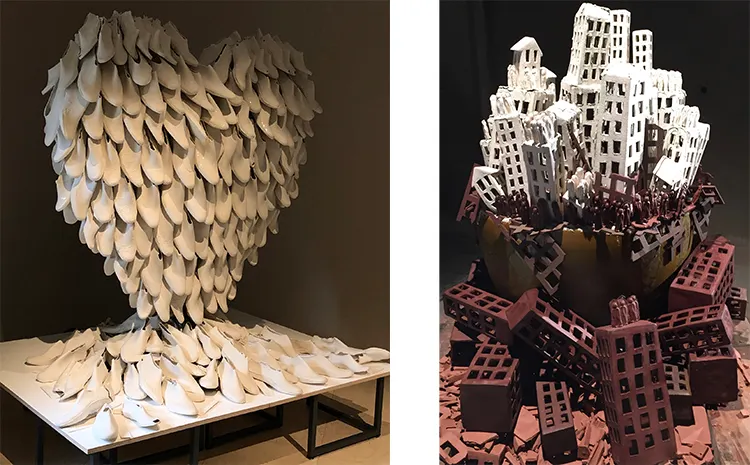

スワンの作品は、現代社会の問題と深く結びついています。住宅問題や移民、持続可能性、そしてアイデンティティのあり方などを題材に、個人的な視点と社会的な視点の双方から語りかけるのです。制作の背景には日々の出来事やニュースがあります。アトリエで作業しながらラジオを聴き、心に残った物語がやがて作品へと形を変えていきます。彼女の目的は、美しい形をつくることにとどまりません。観る人に考えを促し、対話を生み出すことにこそ重きを置いているのです。

その姿勢を象徴する作品のひとつが『ジャスト・リッスン』です。看護師として働いていた経験から生まれたこの作品は、医師と患者との距離を問い直すものです。スワンは病院で、高齢の患者の枕元で医師たちが症例を話し合い、本人を置き去りにして会話を続ける光景を何度も見ました。治療する側と弱さを抱える人との間に横たわる断絶。その現実は彼女に深い疑問を投げかけました。『ジャスト・リッスン』は、人と人とのつながりの大切さ、そして患者にとって「声を受け止めてもらえる」ことがどれほど切実な意味を持つのかを伝えています。

またスワンは、展覧会のテーマに沿って作品をつくることにも積極的に取り組んでいます。それは彼女にとって、自分を新しい領域へと押し出してくれる挑戦です。大規模なインスタレーションでも、小さな彫刻作品でも、彼女は常に陶芸が語りうる物語の幅を広げようとしています。確かな技と深い思索を結びつけるその姿勢こそが、作品を特別なものにしており、一つひとつの作品には形を超えた重みが息づいています。

エレノア・スワン:アートの新しい扉をひらく

スワンの関心は、自らのアトリエにとどまりません。彼女の活動において大切な取り組みのひとつが、アートをどうすればより多くの人に開いていけるかを考えることです。とりわけ視覚に障がいを持つ人々にとって、作品をどのように体験できるのかに強い思いを抱いてきました。その関心は修士課程での研究に発展し、美術館やギャラリーが触覚を通じてアートに向き合う方法を調べる取り組みへとつながりました。

研究の成果として生まれたのが、大型の陶製の頭部シリーズです。フランシス・ベーコンのゆがんだ肖像画に着想を得たこの作品群は、視覚に頼らず触れることで鑑賞できるように構想されました。この試みは注目を集め、ダブリンでの個展に続き、台湾・新北市立鶯歌陶磁博物館での展示へと展開していきます。その反響は大きく、同館は常設の触覚アートコーナーを設け、スワンの作品はいまもそこに展示されています。

しかし、この取り組みがすべての場で受け入れられるわけではありません。伝統的な慣習や「壊れるのではないか」という不安が、美術館やギャラリーの姿勢を縛っているのです。スワンが目指すのは、より多くの美術館が触覚による芸術体験を積極的に取り入れ、異なる感覚で世界を受け止める人々にとっても開かれた場をつくることです。彼女にとってアートとは、作品をつくることだけではありません。人と人をつなぎ、誰もが触れられる場を築くこと。そして、粘土に刻まれた物語であれ、活動を通して発せられる声であれ、そのメッセージをできる限り多くの人に届けていくことなのです。

エレノアのインスタグラムはこちら:https://www.instagram.com/eswanceramics/