「不完全なものや細部に目を凝らし、沈黙や自然の音に耳を澄ませる。そんな瞬間を大切にしています。」

記憶の原点:オルムスタウンから広がる創造の軌跡

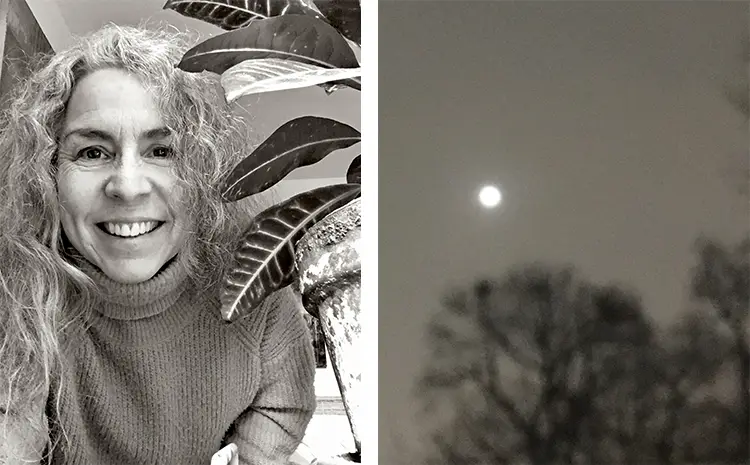

アンヌ=マリー・ジルー(Anne-Marie Giroux)の創作は、ケベック州オルムスタウンの静かな町から始まります。そこから枝を伸ばすように、彼女の表現は多方面へと広がっていきます。音楽と文学、そして身体表現が息づく家庭で育った彼女は、クラシックピアノを弾く母と、心理教育士として実践的な支援に携わっていた父のもとで、創作への感受性を自然と育んでいきました。父の作業場で、彼が手を動かす様子をじっと見つめて過ごした時間は、道具やモノ、そして触れるという行為そのものへの関心を育んでいきました。そして10歳のときに父を亡くした経験が、彼女の中に「時間」や「存在」といったテーマを深く刻み込み、後の作品世界へとつながっていきます。

16歳でモントリオールに移ったジルーは、芸術文化の刺激に満ちた環境のなかで、少しずつ自身の感性を磨いていきます。初めはフィルム写真に惹かれましたが、やがてドローイング、演劇、美術、彫刻、ダンス、映画へと関心を広げていきました。コンコルディア大学で美術学士を取得するまでに、多様な表現に触れた経験が、素材と動き、感情と空間の関係を深く考える土台となっていきます。こうした多分野にわたる学びが、彼女の思考のあり方や作品の構成そのものに強く影響を与えてきました。

創作の初期から、ジルーはその多角的な視点を原動力に活動してきました。10年以上にわたり、現代舞踊を軸に、彫刻や映像、音響などをひとつの空間に融合させた振付作品を発表しています。やがて活動の重心は視覚芸術へと移っていきますが、身体を通して素材に触れる感覚は今も彼女の作品に息づいています。動きと静けさ、かたちあるものと見えない感情──そのあいだに漂う気配をとらえ、つないでいくこと。それこそがジルーの創作の核心といえるでしょう。現在では、絵画、彫刻、そして没入型のインスタレーションへと表現を広げながらも、初期の作品に刻まれた身体的記憶と感覚の余韻が、今も静かに流れ続けています。

アンヌ=マリー・ジルー:かたちが感情と出会い、動きが静まる場所

ジルーの創作において核となっているのは、「物質性」と「存在」とのあいだに交わされる対話です。油彩、ラッカー、タール、グラファイト、石膏、セメントといった伝統的な素材に加え、廃材や再利用されたオブジェも取り入れながら、彼女は感情の深層や実存的な問いを掘り下げていきます。紙、木、キャンバスの上に描くときも、立体作品を築くときも、素材との関わりはいつも直感的です。多くの場合、詩的な言葉を手がかりに創作が始まり、そこから視覚的な探求へとつながっていきます。層を重ねながら進むこのプロセス重視のアプローチによって、表層的な意味はそぎ落とされ、かたちと感情が交錯する、剥き出しの地点へと至るのです。

その表現スタイルは、いずれの枠にも収まりません。抽象と具象、ミニマリズムとコンセプチュアル・アートのあいだを自在に行き来しながら、ジルーはそのとき向き合っている感情や哲学的な主題に応じて、柔軟に表現を変化させていきます。彼女の創作の羅針盤が向かう先には、つねに「無常」や「崩壊」、「記憶」や「再生」といった問いが存在します。彼女が扱う素材の物理的な特性も、そうした主題を呼応するように映し出します。たとえば、石膏の脆さ、セメントの重み、再利用された物体に宿る朽ちの気配。それらは、生きるとはどういうことか、失うとは、耐えるとは、そして他者の痕跡を自らのうちに宿すとは——といった問いを静かに浮かび上がらせます。ジルーが重視するのは、「消えていくもの」「未完成なもの」にこそ潜む力。観る者は、しばしば人生をかたちづくる断片や沈黙と向き合うことを促されるのです。

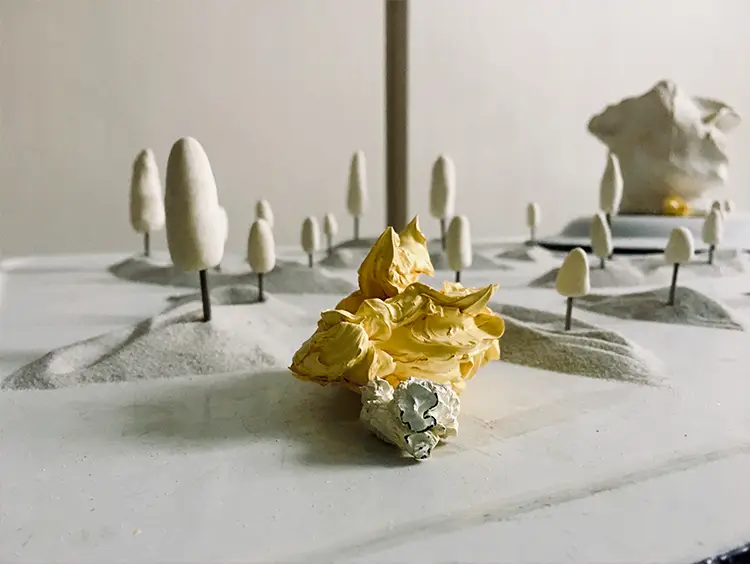

彼女の最新インスタレーション『NOCTURNES』は、これまで繰り返し扱ってきたモチーフを、より凝縮されたかたちで展開しています。2025年秋にモントリオールでの展示が予定されているこの作品では、喪失や記憶、そして夜の内省といった主題が静かに交差していきます。構成は三部構成——「個としての喪失」「夜の光」「集合的な喪失」から成り、音、映像、テキストの断片によって詩的な空間が築かれていきます。なかでも印象的なのが、彼女が2019年から撮影を続けている「月」のイメージの扱いです。インスタレーションの最終部では、未来的な合成樹林が浮かび上がります。自然そのものが失われた後の世界に、何が残されるのか——そうした問いを内包した、比喩的なビジョンです。欠如の重みを、深い存在感へと変容させるジルーの手法が、ここに極まっています。

素材のことば、未完の詩学

ジルーの創作において、素材は単にかたちを運ぶ器ではありません。それ自体が意味を持ち、語りかける存在です。彼女の素材との関わりは、触覚的な直感に根ざしており、「構築」と「崩壊」、「可視」と「消失」のあいだにある緊張感に導かれています。廃材や劣化したオブジェを取り込むことで、すでに捨てられたものに新たな生命を吹き込み、記憶や時間、そして不可避な崩壊が芸術や存在そのものにどう影響するのかを問いかけます。ジルーの作品は、完成された宣言というよりも、余白を残した対話のようです。沈黙や影、曖昧さの入り込む余地があり、そこに人間的な脆さがにじみ出ます。作品は、何かを証言し、受けとめる「容れ物」として、静かに佇んでいます。

動きと静けさの交錯は、彼女の作品において今もなお重要な底流をなしています。振付は行っていないものの、彫刻やインスタレーションには、かつての舞台経験が確かに息づいています。筆跡に刻まれた身ぶり、異なる質感のあいだの緊張、空間内の関係性など、動きが途切れた瞬間や、空間に漂う気配がにじみ出ています。身体が空間のなかで位置を持つことで意味を生むという、舞踊やパフォーマンスにおける感覚が、今も彼女の制作に宿っているのです。たとえ動かない素材を扱っていても、そこには呼吸するような気配と、解放を待つ張りつめた緊張が感じられます。

また、詩的な言葉から創作を始めるという手法も、ジルーの表現において重要な役割を担っています。視覚的なかたちを取る前に、まず言葉の断片が立ち上がり、そこに感情や主題の核が芽生えるのです。そうしたテキストは、作品の「設計図」としての役割を果たしますが、それは視覚的なイメージをなぞるものではなく、むしろ感覚や空気感を喚起するための導き手として機能しています。詩と視覚芸術が交差することで、作品はより濃密な空気を帯び、インスタレーションとしての世界観が深まっていきます。その結果、生まれる作品は、ひとつのかたちに収まることなく、常に言語化の手前で揺れ続けています。ジルーはその創作過程を通じて、観る者に「確かさ」や「答え」を求めるのではなく、不確かでとらえどころのないものに身をゆだねる姿勢を促しているのです。そして、完成された結論ではなく、かたちが消えたあとにも静かに残る存在の気配——在ることそのものに、美しさを見いだすよう語りかけています。

アンヌ=マリー・ジルー:共につくる表現のかたちへ

ジルーにとって創作とは、いつも誰かと響き合いながら生まれるものです。個人の表現を超え、他者と関わることで広がっていく行為だと捉えています。さまざまな国のアーティストたちと協働し、恒久的な国際パブリックアートを制作したいという長年の願いも、そうした考えから生まれたものです。文化や美意識の異なる声が出会うことで、国や言葉の壁を越えた対話が生まれ、人と人がつながって生きているという根源的な感覚が、作品に立ち上がってくるのです。

そのような開かれた視野は、ジルーが影響を受けてきた表現者たちにも表れています。作曲家ジョン・ケージや、振付家のマース・カニングハム、ジャン=ピエール・ペロー、田中泯からは、リズムや偶発性、身体による表現の豊かさを学びました。エヴァ・ヘスやマルセル・デュシャンは、素材に対する自由な発想を刺激し、マーク・ロスコ、アグネス・マーティン、ジャン=ミシェル・バスキアは、抽象や痕跡の中に宿る感情や精神性を教えてくれました。そしてイヴ・クラインやエルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナーは、色彩やパフォーマンス、内面の緊張をどうかたちにするか、そのヒントを与えてくれました。これら多様な影響は、ジルーの創作において一つの豊かな土壌をなしています。

こうした幅広い刺激を受けながらも、ジルーの表現には一貫した目的があります。それは、記憶や喪失、そして変化の気配に静かに向き合うことができる場をつくること。そこは、目に見える空間でありながら、心の深いところにもそっと触れてくるような場所です。彼女の作品は、何かを説明しようとはしません。解釈ではなく、「そこにいること」そのものを私たちに問いかけてきます。たとえそれが、月明かりに照らされた失われた未来の森であっても、忘れられた素材の断片であっても、アンヌ=マリー・ジルーの芸術は、視線だけでなく、身体の感覚や、共有された喪失の記憶、そして生きているという静かな鼓動にまで、静かに語りかけてくるのです。