「回路という考えに、いつしか取り憑かれるようになりました。それが私の創作の核です。」

クラコフからニューヨークへ:かたちと思索の旅

ロマン・クヤヴァ(Roman Kujawa)の創作の軌跡は、ポーランドの街からニューヨークの喧騒へと至る、ひとつの壮大な物語です。そこには、幼少期の記憶と厳格な芸術教育、そして国境を越えた経験が折り重なるように息づいています。生まれ故郷のポーランドで、クヤヴァが絵筆を手にしたのは7歳の頃。才能ある従兄の影響を受け、ごく自然に描くことへの関心が芽生えました。その後、美術高校に進学すると、各地のコンクールで受賞を重ねる傍ら、抽象表現をテーマにした初の個展を開催。若き日の彼にとって、この時期は自由な実験精神と厳しい鍛錬が共存する、かけがえのない時間でした。視覚的な複雑さと概念の深みを追い求める姿勢は、まさにこの頃に育まれたのです。

やがて、クラコフ美術アカデミーで修士課程を修了したクヤヴァは、抽象的な表現に内在する考えを、より深く掘り下げていくようになります。そして卒業から1年後、大きな転機が訪れます。彼はニューヨークに拠点を移し、以来40年にわたってこの街と共に生き、創作を続けてきました。ピカソがキュビスムをスペインではなくパリで確立したように、クヤヴァにとっても、芸術家としての本格的な成長は祖国ではなく、複雑で刺激に満ちたニューヨークという環境の中で育まれていきました。スクール・オブ・ビジュアル・アーツで再び絵画を学び、二つ目の修士号を取得。その後の創作は、単なる技術の追求を超えて、国や文化の枠を超えた視点から、自らのテーマを見つめ直す営みへと変化していきます。この街の多様性と変化に満ちた空気は、彼に常に新たな視点をもたらし続けました。

現在はフロリダを拠点に、これまでの歩みを静かに振り返っています。公式ウェブサイト(romankujawa.com)には、時間や場所を通じて育まれてきた作品の軌跡が記録されており、長年にわたり一貫して取り組んできたテーマを読み取ることができます。拠点が変わっても、自然の形態や構造、そこに潜む秩序、そして人間の思考といった要素を、作品の中で丁寧に重ねていく姿勢は変わりません。ジャンルに収まらない彼の作品には、形そのものよりも、その背後にある考えや手の動きが息づいています。それは、初期から今に至るまで貫かれてきた、ぶれることのない姿勢にほかなりません。

ロマン・クヤヴァ:回路と石のあいだで

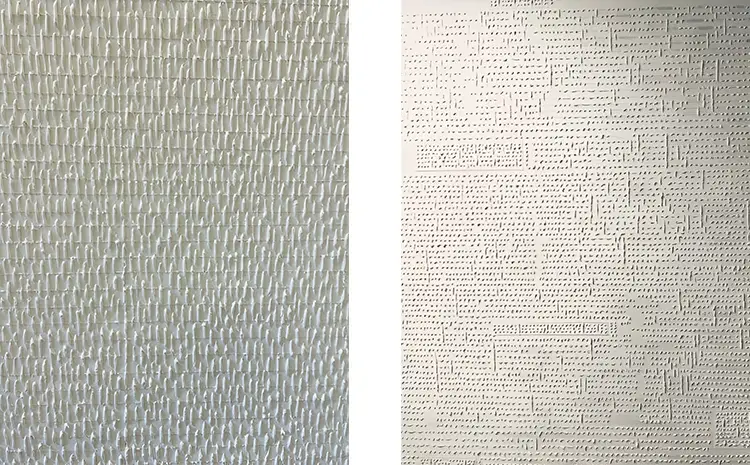

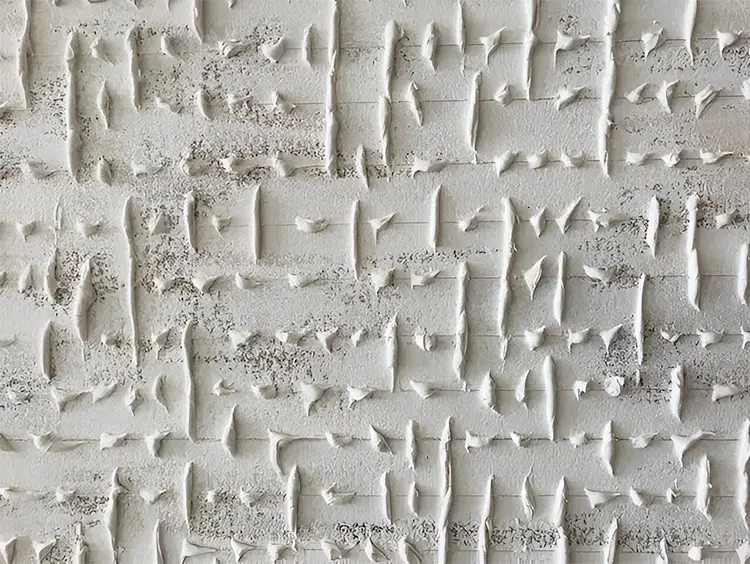

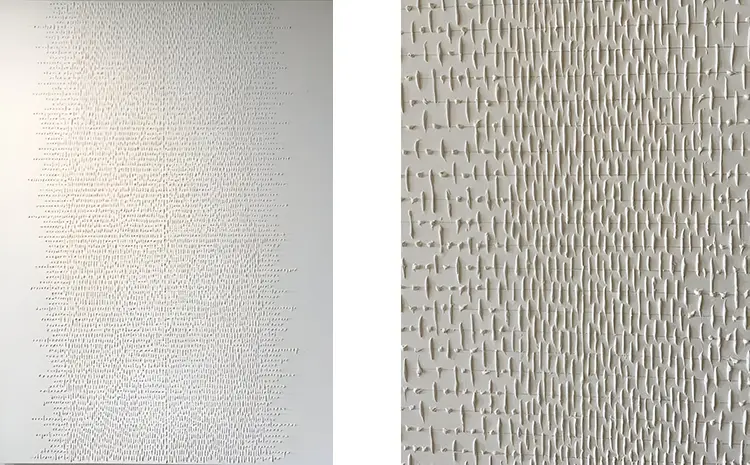

ロマン・クヤヴァの作品には、テクノロジーの抽象性と古代の記号文化、その両方が色濃く反映されています。ミニマリズムと評されることもありますが、彼の関心はむしろ、かたちよりも思想を軸に据えるコンセプチュアル・アートに近いものです。なかでも「回路(circuit)」という概念は、30年以上にわたり彼の創作の中核を成してきました。そこには、電子的な構造としての意味を超えて、情報がどのように伝えられ、蓄積され、記憶として残っていくのかという問いが込められています。クヤヴァはこの思考を深めるなかで、現代の情報ネットワークと、楔形文字、キープ(結び目による記録法)、そしてエジプトの象形文字といった古代の伝達手段との間に、時代を超えた共通性を見出していきます。その作品には、集積回路のような緻密な構造と、石に刻まれた記録を思わせるかたちが共存しています。そこに広がるのは、数千年にわたる記憶の連なりです。

クヤヴァにとっての大きな転機は、ニューヨークのドローイング・センター・ギャラリーで開催されたグループ展「セレクション22」でした。10人の出展作家のなかで、ニューヨーク・タイムズはクヤヴァともう1人の作品だけを取り上げ、その際立った存在感に注目しました。この反響は、熾烈なニューヨークのアートシーンにおいて、彼の視覚言語が確かな評価を受けたことを示していました。そしてそれは、古代の知と現代の技術が交差する場所を、さらに深く掘り下げる手がかりにもなったのです。

クヤヴァの作品は、いずれのカテゴリーにも収まりません。そこには、マイクロ回路のような構造の精密さと、すでに失われた文字のような儚さが共存しています。ある批評家が「壊れそうなほど繊細」と評したように、機械的な緻密さと人間の記憶が帯びる重みとのあいだには、ぴんと張りつめた緊張感が漂っています。それこそが、クヤヴァの表現の核にあるものです。クヤヴァの作品は、大きな演出によってではなく、繊細な視覚言語を通して静かな思索を促します。そこには、革新と祖先への敬意が、ひとつのかたちとして息づいています。

建築と自然、そして思考のアルゴリズム

クヤヴァの作品の着想は、自然と都市、その境界に広がる風景を見つめることから始まります。とりわけ彼が惹かれるのは、海と陸とがぶつかり合う海岸線です。打ち寄せる波が流木や石、自然のかけらを砂の上に残していくその場所には、視覚的な質感だけでなく、秩序と混沌のありようを読み解く手がかりがあります。満ち引きのリズム、土と水が織りなす層、そして浸食の予測できない作用。そうした現象が、彼の作品に宿る思考の手がかりとなり、繰り返しという行為も機械的な手順ではなく、内省的な営みへと変わっていきます。素材の選択にもその姿勢はあらわれており、自然物のもつ感触と、工業的な硬質さが、緊張感のあるバランスで結びついています。

都市の建築もまた、クヤヴァに強い影響を与えてきました。なかでも彼が惹かれるのは、建物に繰り返し現れる幾何学的な構造です。果てしなく並ぶ窓のグリッドや、多層的に重なり合う表面。そこに彼は、単なる物理的な構造ではなく、人々のふるまいや社会のしくみ、そして知覚のパターンを見出しています。クヤヴァにとって、建築とは静止した存在ではなく、設計と機能が複雑に絡み合う動的なシステムであり、より広い文化的回路の一部なのです。こうした視覚的・構造的なリズムは彼の作品にも響いており、繰り返されるかたちや素材の配置に、都市の論理が反映されると同時に、その意味が静かに問い直されています。

制作にあたっての姿勢もまた、きわめて意図的です。作業空間には秩序があり、それが心を整え、集中をもたらすとクヤヴァは考えています。彼は、反復をただの手順としてではなく、詠唱や詩に通じるような、意味をじわりと立ち上げていく行為としてとらえています。観る人に伝えようとしているのは、感情を揺さぶるような激しさではなく、静けさと知的な刺激です。そのあり方には、簡潔さと精神性を大切にする俳句と通じるものがあります。ステンレスワイヤーやモデリングペーストを用い、回路を思わせる密度のある表面を構築することで、クヤヴァは視覚のマントラのような作品を生み出しています。それは、観る人の思考を深く内へと導いていく装置でもあるのです。

ロマン・クヤヴァ:記憶と物質の重み

クヤヴァは一貫して、芸術における「物質」と「記憶」がもつ哲学的な意味に意識を向けてきました。彼の主要な素材であるステンレスワイヤーとモデリングペーストは、長い試行錯誤を経てたどり着いたものです。初期には小石を作品に取り入れることもありましたが、やがて素材は絞られ、ワイヤーとペーストが中心となり、ときにキャンバスの断片が加えられることもあります。この変化は、かたちが意味を担うという考え方への関心の深まりとともに進んだものです。作品を構成するひとつひとつの要素が、「回路」を軸とした表現の中で重要な役割を果たしているのです。この道に至るまでに、クヤヴァは写真、油彩、彫刻、フレスコ技法など、さまざまなメディウムを試してきました。そうした初期の探究が、いまの視覚言語の土台となっています。

自身と同じように、長い時間をかけてひとつのコンセプトを追い続ける作家たちに、クヤヴァは強い共感を抱いています。時間の流れを数字で記録し続けたロマン・オパルカの作品には、存在そのものを芸術的な儀式としてとらえる姿勢があり、クヤヴァもそこに深く共鳴しています。そのほかにも、触感に訴える彫刻を手がけるウルスラ・フォン・ライディングスヴァルド、素材そのものの存在感を際立たせるジャッキー・ウィンザー、そして感情を帯びたインスタレーションで知られるジョナサン・ボロフスキーなどが、彼の美意識の形成に影響を与えてきました。なかでも、戦時下の写真と電気の光を組み合わせて記憶と喪失を表現したボロフスキーの作品は、最小限の要素で深い感情を呼び起こすものとして、クヤヴァの記憶に強く残っています。

クヤヴァにとって大きな衝撃となった作品のひとつが、マルセル・デュシャンの『泉(PISSOIR)』です。実用的な日用品を芸術として提示するというその大胆な試みは、芸術の概念的な境界を根底から揺さぶるものでした。クヤヴァはその革新性に敬意を払いながらも、同時に、それが引き起こした影響にも目を向けています。表現の自由が広がる一方で、芸術の根本的な価値が薄れてしまう危うさもあると感じているのです。革新と逸脱、構想と技術。構造とかたち、テクノロジーと普遍性。そのあいだを行き来しながら、彼の探究は続いています。