「抽象表現主義は、最も純粋な芸術のかたちです。理屈ではなく、心の奥底から生まれるものだからです。」

美術館のジオラマから、多彩な表現の探究へ

レイ・ゾヴァー(Ray Zovar)が芸術の道へと進んだのは、何か特別な出来事があったからではありません。幼い頃から、ただ自然に「何かをつくること」に強く惹かれていました。ミルウォーキーに生まれ、旧市立博物館(現在のミルウォーキー公共図書館)のすぐ近くで育った彼は、幼い頃、その博物館の複雑なジオラマに心を奪われました。巧みに描かれた背景と立体物がひとつの空間を形づくるその展示は、視覚に訴える面白さと同時に、感情にも働きかけるものでした。彼はただ見ていたのではなく、その世界を吸収していたのです。こうした体験が、後の作品にも通じる「バランス」や「奥行き」、「感覚に訴える表現」への意識を育てていきました。

ゾヴァーにとって創作は、誰かに教わるものではなく、息をするように自然に湧き上がるものでした。小学生のころにはすでに、自らをアーティストと認識していたといいます。初めての依頼作品は、西アリスの教会に設置された打ち出しのブロンズ彫刻で、彼がまだ若い頃のことでした。その後も既存のやり方にとらわれることなく、自分の感覚を信じて創作を続けていきます。高校時代にある美術教師から「同じことを繰り返すな」と言われたことが、今も彼の姿勢に影響を与えています。ゾヴァーの作品は常に変化に富み、決まったスタイルに収まることがありません。毎回、新しい感覚を探ることにこそ意味があると考えているのです。

ウィスコンシン州ストートンの歴史地区にある自身のスタジオとギャラリーでは、創作活動のすべてを支える体制が整っています。絵画や光を使った彫刻を手がけるスタジオには、多彩な道具や素材が揃っており、彼が特に大切にしているのが、作業の流れを支える水場の存在です。近くにはもう一つのスタジオもあり、そちらではモザイクやガラス作品の制作を行っています。壁泉やタイルの設置といった大型の依頼にも対応しています。多くのアーティストが創作に集中するために静けさを求めるなか、ゾヴァーは人との交流を創作の一部と考えています。ギャラリーを訪れる人々とのやり取りが、新たな作品を生むきっかけにもなるのです。

レイ・ゾヴァー:抽象表現主義という感情の閃光

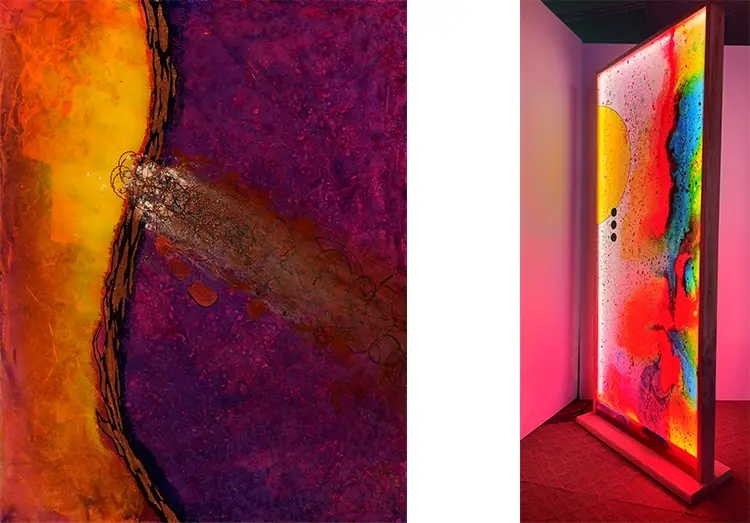

レイ・ゾヴァーにとって抽象表現は、選んだスタイルではなく、生まれるべくして生まれた表現でした。言葉に置き換えることが難しく、ひとつの形に収まりきらない。だからこそ彼は、この表現こそがもっとも純粋な芸術だと考えています。制作はまず、構図のバランスを整えるところから始まります。けれども、軸が定まると感覚が理性を追い越し、手が導かれるように動き、ついには作品のほうが主導権を握るのです。どこへ向かうのか自分でもわからないまま、絵は少しずつ姿を変えていく。ときにそれは、目に見えない何かに導かれているような感覚になると、ゾヴァーは語ります。

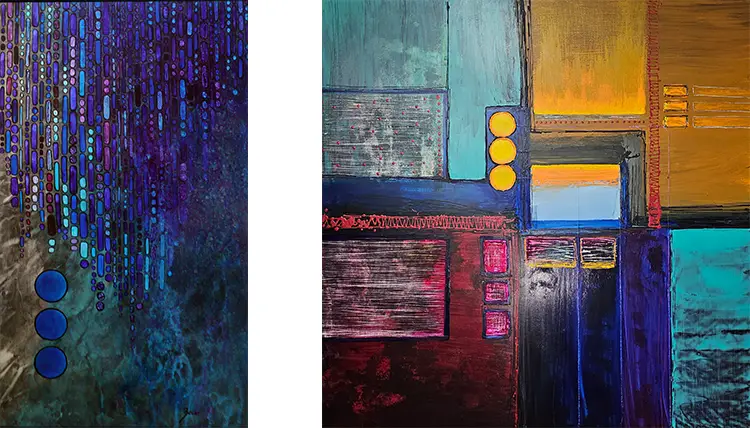

描く前に明確なテーマを定めることはありません。制作の途中で少しずつ浮かび上がってくるものを受けとめ、直感に従いながら進めていきます。計画を立てるよりも、選び取った色や形に導かれるままに身をゆだねる。その積み重ねのなかから、作品が次第に意味を帯びていきます。彼にとって絵を描くことは、物語を語る行為ではありません。色やかたちの重なりが思考や感情の揺れを映し出し、見る人の感覚に静かに働きかけてくる。作品は、視覚の鼓動のように存在し、言葉の届かない領域を静かに震わせます。同じ手法を繰り返さないのは、変化を求めているからではありません。そのつど立ち上がってくる作品の性格と向き合い、誠実に応じようとするうちに、自然と違いが生まれてくるのです。ひとつひとつの作品には、それぞれ異なる時間の流れや空気の重さがあり、彼はその感触に注意深く耳を澄ませながら、絵筆を進めていきます。

ゾヴァーの「同じことを繰り返さない」という姿勢は、影響の受け方にも表れています。多くのアーティストが関心の範囲を狭めていくなかで、彼はむしろ幅広い分野に目を向けてきました。グスタフ・クリムトやアイヴァン・オールブライトの作品からは、密度の高い視覚表現への感覚を学び、そして、ジャズ、ジャズ・フュージョン、クラシック、ブルースなど音楽からは、即興性や情感の豊かさが作品に自然と息づいています。ゾヴァーにとって、絵を描くことと音楽を奏でることは、表現のかたちは違っても、本質的にはよく似た行為です。どちらも、受け手の感覚を静かに揺さぶりながら、新たな世界へと連れていく力を持っています。絵の中に音が流れてくるような感覚があるとすれば、それは彼の表現が、そうした重なりの中から生まれているからなのかもしれません。

色と光、そして素材の交差する場所

レイ・ゾヴァーの作品のなかでも、とくに印象的なのが、内側から光を放つ彫刻シリーズです。内部に組み込まれたLEDの光が、表面の造形と呼応しながら、ただの視覚的な鑑賞を超えた体験を生み出しています。光はゆるやかに色を変化させ、そのたびに作品の表情も移り変わっていく。外側の質感と内側の光が響き合うことで、見るたびに異なる感覚が呼び起こされ、観る人の心の動きによって作品そのものの印象も変化していきます。このシリーズには、ゾヴァーが一貫して大切にしてきた「動き」や「感情とのつながり」といった考え方が、もっとも強く現れています。

どのような素材を使うかも、彼にとって重要な選択のひとつです。これまでに油絵具やパステル、ステンドグラス、染料、ブロンズなど、多様な素材を使い分けてきましたが、現在は主に水性の画材を用いています。長く美しさを保ち、劣化しにくい性質をもつためです。作品は、その場限りの強い印象を与えるだけではなく、年月を経てもなお、人の心に働きかけてほしい。ゾヴァーはそう考え、もっとも耐久性に優れた素材や、色あせにくい顔料を選び取って制作しています。時とともに見る人の感じ方は変わっていきますが、作品そのものは色やかたちを損なうことなく、未来のまなざしにも静かに応えてくれるようにと願っているのです。

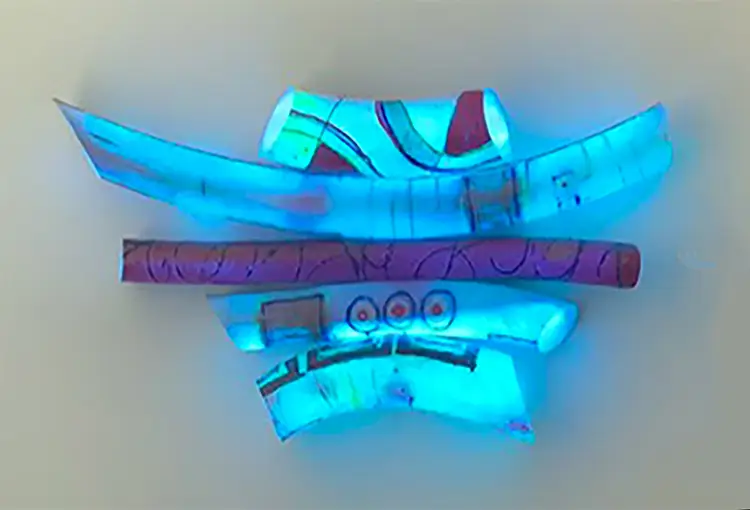

モザイクやフュージング技法を用いたガラス作品も、彼の表現を支える大きな柱のひとつです。これらの作品は、建築の一部として取り入れられることも多く、空間のなかに自然に溶け込むようにつくられています。たとえば壁泉やタイル装飾といった制作では、用途や設置環境に合わせた工夫が必要になりますが、ゾヴァーはそこでも、絵画や彫刻と同じように、丁寧にバランスを見きわめながら取り組んでいます。表面には、形、手ざわり、光の反射といったさまざまな要素が折り重なり、視覚だけでなく、身体の感覚にもそっと語りかけてくるような奥行きが生まれています。

レイ・ゾヴァー:止まらぬ探求、尽きぬかたち

レイ・ゾヴァーの創作は、どこまでも流動的です。すでに多くの作品を世に送り出してきた今もなお、形や構成、色の在り方に新たな展開を求め、手を動かし続けています。なかでも長年取り組んでいる光を使った彫刻は、すでに確立されたシリーズでありながら、今も少しずつ姿を変えています。新たな形や色の組み合わせを試しながら、彼は作品を磨くというより、毎回別の視点から向き合い直しているのです。完成を目指すのではなく、試すことそのものが創作の中心にある。ひとつの作品が仕上がるたびに、まだ見ぬ次の可能性が静かに浮かび上がってきます。

近年では、こうした作品群の先へと視野を広げ、さらに異なる表現を模索しています。ジュエリーや身につけるアートへの関心もそのひとつです。より個人的な距離感で関われる、持ち運びのできるかたちとして、視覚言語を展開できないかと考えています。まだ構想の段階ですが、その背後には、「表現を特定の枠に押し込めたくない」という意志がはっきりと感じられます。ゾヴァーにとってアートとは、固定された何かではなく、そのつどかたちを変えながら生まれ続ける行為なのです。素材や用途、空間が変われば、作品もまた違った表情を見せる——その柔軟さこそが、彼の創作に生き生きとした勢いを与えています。

ゾヴァーの創作を支えてきたのは、評価や名声ではありません。心に響き、目にも美しいと思えるものをつくりたいと言う静かな衝動こそが、ゾヴァーの創作を支えてきました。その確信が、さまざまな素材や技法への探究につながり、独自の表現世界を築いてきたのです。絵具でもLEDでも、モザイクでもガラスでも、ゾヴァーの作品はまず観る人の感覚に語りかけ、そこから解釈が静かに芽生えていきます。言葉で意味づける前に、感じることを大切にする。その姿勢が、彼の作品に通底しています。レイ・ゾヴァーは、光とかたち、感覚のあわいを見つめながら、現代美術の中で独自の輝きを放ち続けています。