「自然のなかにあるつながりと調和。その全体像を、自分なりの目で見てみたいのです」

レンズを通して再発見する自然の姿

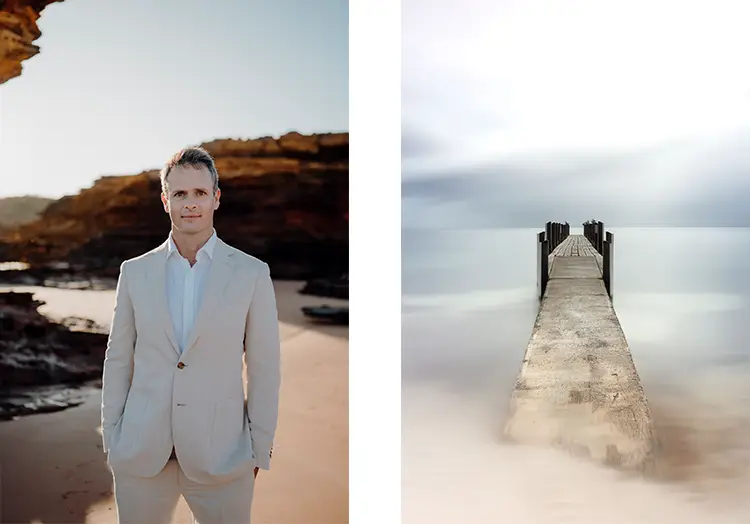

ネイサン・ペンホール(Nathan Penhall)にとって、写真は単なる創作手段ではありません。自然との関係を見つめ直し、その美しさを記録し、守っていく──そんな思いが、彼の生き方の一部となっていきました。2013年、ニュージーランドのクイーンズタウンを訪れるために初めて手にしたキヤノンの一眼レフ。それがきっかけとなり、彼はオーストラリアの風景写真の世界で、独自のまなざしを持つ写真家として知られるようになります。彼の作品は、ただ風景を写し取るのではなく、自然が自らをかたちづくっていく不思議な営みを捉えています。静けさに満ちた森や、人の気配が届かない海岸線など、そこには、美しさと静寂、そして脆さをたたえた自然の姿が、ひとつのまなざしとして静かに浮かび上がってきます。

メルボルンを拠点に活動するペンホールは、建築やランドスケープデザインの分野とも連携しながら、美術の枠にとどまらない表現を追求しています。SNSや雑誌などのメディアを通じて、環境への意識を広く発信し、写真を芸術作品であると同時に、自然との向き合い方を見直すきっかけとしても活用しています。背景にあるのは、「社会に還元したい」という静かな信念です。実際、多くの作品をチャリティーオークションに提供しており、アートを通じて社会に貢献できると考えています。

ペンホールの創作の根底には、自然を見る目を問い直したいという強い思いがあります。写真は、人々の心に好奇心や共感を呼び起こす力を持っていると彼は信じています。空から切り取った抽象的な構図や、視点をずらした風景は、ただ美しいだけでなく、観る者の想像をかき立てます。山々の静けさ、塩湖の異様な曲線。そうした光景は、自然を新たな目で見つめ直すきっかけとなり、私たちが自然とどう向き合っていくかを静かに問いかけてくるのです。

ネイサン・ペンホール:映画のような風景から抽象的な空の視点へ

ネイサン・ペンホールが写真に魅せられたのは、何か特別な出来事がきっかけだったわけではありません。日常のなかにある自然の美しさやドラマを、どうしても記録しておきたい──そんな思いが、彼をこの世界へと導いていったのです。その関心は次第に深まり、映画的な風景をとらえる表現へと展開していきました。撮影はいつも、地上からの視点を丹念に探すことから始まります。雄大さを際立たせつつ、その場所の空気感を損なわない構図。そうして切り取られた風景は、単なる技術の実践ではなく、自然が語る物語へと身をゆだねる入り口となります。

やがて彼の視点は、空へと向かいます。上空から世界を見下ろすことで、空間や形の捉え方が大きく変わっていきました。見慣れたはずの風景が、どこか異質に、そして神秘的に見えてくるのです。しかし、そのなかに映画的な感性が失われることはありません。むしろ、距離とスケールが抽象化されることで、地上では見えなかった質感や色の広がり、構造のリズムが立ち現れてきます。大地はまるで生きもののように姿を変え、表面には静かな対称性と、言葉にできない動きが潜んでいます。

その進化を象徴するのが、現在も続くシリーズ『Ethereal Earth(エセリアル・アース)』です。ヴィクトリア州マリー地域に点在するピンク色の塩湖を題材に、自然が生み出したこの奇景を、別世界のようなビジュアルへと昇華させています。上空から見下ろす視点は、風景の文脈をあえて断ち切り、流れるような模様、深く染まった色、ひび割れた形だけを画面に浮かび上がらせます。一枚一枚には、夢と現実のあいだを漂うような気配が息づき、私たちが暮らす地球という存在の複雑さと、そこに宿る偶然の美しさを、静かに問いかけてくるのです。

雑音のない空間で磨かれる、緻密さという美学

静けさのある環境で、淡々と積み重ねる——それがペンホールの制作スタイルです。毎朝3時半に起き、まだ街が目覚める前の時間に、誰にも邪魔されずに仕事に向き合う。音のない空間と適切な光。それは快適さのためではなく、集中を保つために欠かせない条件です。そうした環境のなかで、緻密さと直感が自然に交わり、静かな力をたたえた作品が少しずつ形を成していきます。

ペンホールは、自身の制作において「結果」を重視しています。その姿勢は、撮影の現場でも、編集の工程でも変わることはありません。人里離れた土地を歩き、あるいは空から孤立した地形を捉える。その一つひとつの行動に明確な意図があり、写真を通じて観る人の感覚に静かに問いを投げかけたいという思いが根底にあります。同時に、目指す成果があるからこそ、風景の細部やそこに流れる時間へのまなざしは、むしろ鋭くなっていきます。

写真は、今も彼にとって揺るがぬ表現の軸です。その始まりは、1980年代、幼い頃に手にしたコダックのコンパクトカメラでした。あの出会いが、見ることへの関心を静かに芽生えさせたのです。時間を重ねるなかで、写真は「最も得意な手段」から、「もっとも自然に自己を伝える方法」へと変わっていきました。他の表現を試みる必要を感じなかったのは、選択肢が限られていたからではありません。写真というひとつの手段のなかに、尽きることのない可能性を見出しているからです。

まなざしを受け継ぎ、まなざしを育てる

写真を始めた頃、ネイサン・ペンホールが大きな影響を受けたのが、西オーストラリアの写真家、クリスチャン・フレッチャーでした。風景の美しさだけでなく、地域社会へのまなざしを大切にする姿勢。その作品に触れたとき、ペンホールは、写真における誠実さとは何かをあらためて考えるようになります。印象に残ったのは、技術の巧みさだけではありませんでした。他の写真家に惜しみなく知識や励ましを与えるその姿勢に、深く心を動かされたのです。今ではペンホール自身が、自身の作品をチャリティーに提供するなど、写真を通じた関わりを自らのかたちで実践しています。

現在は、誰かひとりの作品に依るのではなく、さまざまな表現との出会いが刺激になっています。SNSなどのデジタルメディアを通じて、多くの作家たちとつながるなかで、新たな視点や手法に触れ続けているのです。初期には手本となる存在を意識していた彼も、いまでは表現を交わし合うなかにこそ創作の手ごたえを見出しています。ともに探り、ともに高めていく。その連なりが、日々の制作を支える力になっています。

今後は、『Ethereal Earth』シリーズをさらに深めながら、オーストラリアの知られざる土地を訪ねる計画が進んでいます。いずれは海外にも視線を向け、撮影の場を広げていく予定です。それは、作品を増やすためというよりも、風景との関係をより深く結び直すためです。一つひとつの旅が、見過ごされてきた模様をすくい上げ、見慣れた地形に新たな意味を与えてくれる。そしてその積み重ねが、静けさのなかに確かに息づく、大地の声を伝えていく手がかりとなっていくのです。