「アートにこうあるべきなんて決まりはない。私もまた、その枠に収まらない存在だから。」

色が語り、かたちが記憶を呼び覚ます

ジャナ・ロビンズ=ウォルターズ(Janna Robins-Walters)にとって、表現することは、特別な才能でも意識的な選択でもありませんでした。子どもの頃から、描いたり、物を並べたり、色やかたちで自由に遊んだりすることは、ごく自然な営みであり、まるで呼吸のように当たり前のものでした。タキシードシャツに装飾を施したり、ホッケーのヘルメットをペイントしたり——そんな日常の中に、彼女の創作はすでに息づいていたのです。アートは、彼女にとって「伝える手段」です。目に見えない感情や思考を、かたちとして立ち上がらせるためのもう一つの言葉。素材に触れる手の感覚と、とめどなく広がる想像が重なり合うところから、作品は生まれていきます。デジタルスケッチも、紙や布のような素材も、すべてが彼女の感性を映すための延長線上にあります。目に見える世界の奥にひそむ気配をそっとすくい上げるように、彼女は静かに作品と向き合っています。

その原点は、小学3年のときに訪れました。地域の絵画コンクールで入賞し、作品が近くの銀行に飾られたのです。賞品として贈られたのは小さな貯蓄口座でしたが、「自分の表現が人の心に届いた」と感じたその経験は、彼女の中で大きな意味を持ちました。楽しさの先にある確かな手応え。その日から、創作は彼女にとって、進むべき道として明確な輪郭を帯びはじめたのです。その後も、芸術への関心は自然に深まり、美術の授業やサマープログラムを通して、表現の幅を広げていきました。デジタルでの制作と、紙やインクといったアナログな素材との対話を重ねながら、彼女は独自のミクストメディアの手法を築いていきます。いくつもの層が重なり合い、思考の動きや感情の揺らぎが、そのまま画面に刻まれていくような表現が、そこにあります。

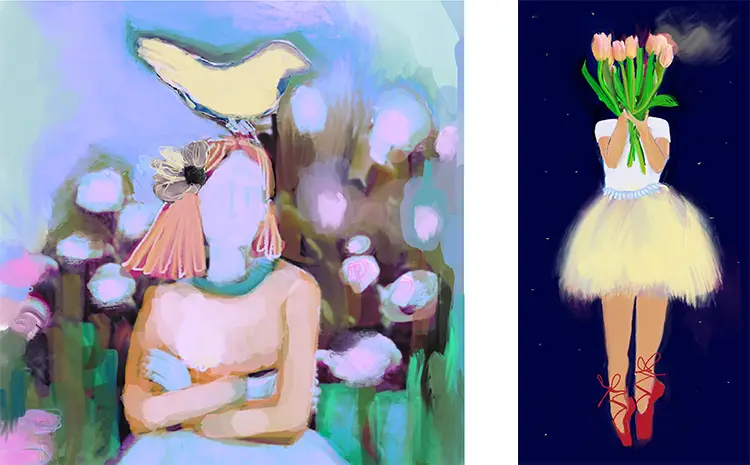

色彩、動き、そして自然——それが彼女の作品の核です。とりわけ鳥や花の姿、有機的なかたちには強く心惹かれ、しばしば作品のモチーフとして登場します。そこには、はかなさと緻密な構成、デジタルの遊び心と素材の手触り、目に見える美しさと心に残る余韻といった、異なる要素が繊細に重なり合っています。そうして生まれた作品は、日々の中で見過ごされがちな小さな感情や、名もなき物語をそっと浮かび上がらせてくれます。人の表情の奥に、街の片隅に、ありふれた断片のなかにひそむ「語られない真実」。それは、声にはならずとも、たしかにそこにあるもの。彼女の作品は、立ち止まり、見つめ、そして沈黙の中に宿る気配に耳を澄ますことの大切さを、静かに語りかけてくるのです。

ジャナ・ロビンズ=ウォルターズ:内側から生まれる表現

ジャナの創作の根底には、「誰もが心の奥に、まだ言葉にならない風景を抱えている」という思いがあります。人に見せる顔と、心の内側で感じていること。そのあいだにある静かな距離感に、彼女は強く惹かれてきました。抽象化された人物や、質感に富んだ風景、自然を思わせるモチーフを通じて、作品は見る人の内面へと静かに語りかけます。記憶、アイデンティティ、そして語られなかった物語の断片。ジャナは、そうした「かけら」に魅了され、それらを手がかりに、どこか懐かしくてつかみきれない世界をつくり上げていきます。彼女の作品には、自然と観る人自身の物語が映り込みます。それぞれの解釈が異なることを、彼女は自然なこととして受けとめ、むしろその多様さこそが、作品を完成させる一部だと考えているのです。

その哲学は、制作のプロセスにも貫かれています。ジャナの制作は、常に流動的で、状況に応じて変化し続けます。最初のスケッチはiPadで行うことが多く、指先で直接描くことで、紙を切り貼りするような感覚的なアプローチが可能になります。素材を並べ、動かし、触れる手の感覚と、広がり続ける思考が重なり合いながら、作品の骨格が形づくられていきます。デジタル上で構想がまとまると、それを拡大して紙やパネルの上に移し替え、そこに絵の具やインク、パステルといった素材を重ねていきます。紙やパネルは、デジタルで生まれたイメージに、新たな質感や意味を重ねていくための場となります。こうしてデジタルとアナログの間を行き来することで、計算とひらめきが響き合うような、生き生きとした構成が生まれていくのです。彼女は常に複数の作品を同時に進めており、それぞれが影響し合うことで、新たな気づきが生まれます。一つの作品にこだわらず、視点を切り替えることで、手が止まることなく制作を続けられるのだといいます。

彼女のスタジオは、そんな制作を支える大切な空間です。自由と静けさが共存するその場所は、まるで心の中のもう一つの部屋のよう。朝はゆっくりと始まり、お茶や軽食、オーディオブックなどの小さな習慣で心を整えてから、制作に入ります。最初の1時間は、何も決めず、ただ自由に手を動かす時間。色や素材に触れながら、思いつくままに重ねたり削ったりするうちに、次第に集中が深まっていきます。その日の制作を導くのは、流れる音楽や朗読、あるいはそのときどきの気分です。作品との対話に耳を澄ませながら、感覚のままに重ね、必要に応じて削り取っていく——その過程は、素材との呼吸のようなものであり、繊細な感情の動きをなぞるようなものでもあります。探るように、問いかけるように、彼女の表現は静かに深く進んでいきます。

思考の質感、記憶のかたち

ジャナがミクストメディアを使い始めたのは、何かを決めてそうしたわけではなく、自然と流れ着いた結果でした。幼い頃から、紙に線を引いたり、切ったり貼ったりすることが日常の一部であり、そうした感覚的な遊びが、いつしか創作の原点となっていきます。やがてiPadなどのデジタルツールを使いはじめたことで、表現の幅は大きく広がりました。とはいえ、それは従来の技法に取って代わるものではなく、新しい感覚を引き出すためのひとつの手段。指先で直接描くスピード感や柔軟さは、彼女の思考のリズムと自然に呼応します。ひらめきの断片をその場でつかまえ、あとから絵の具や質感を重ねてゆっくり育てていく自由なプロセスが、彼女の制作には息づいています。

ただ、どれだけデジタルの技術が進んでも、手を動かして生まれる感触には、やはり特別な魅力があります。紙の上で筆がかすれる瞬間、インクのにじみ、パステルの粉が残す跡、そうした生の質感には、画面の中では得られない誠実さが宿っている。偶然のにじみやかすれが、作品に思いがけない深みをもたらしてくれるのです。道具や素材の選び方に、決まったルールはありません。そのときどきの気分や感情に導かれるままに、彼女は自然に手を伸ばします。絵の具、インク、デジタル、紙、コラージュなど、それぞれの間を軽やかに行き来しながら、自分にとって最も正直な表現を見つけていきます。最近では、さらに素材との関係を深めたいという思いから、立体作品や空間を使ったインスタレーションにも関心を寄せています。

彼女が長く温めてきたイメージのひとつに、自然をテーマにした立体的な作品があります。葉や枝、あるいは抽象的なかたちを使い、空中に浮かぶような作品をつくること。目で見るだけでなく、身体ごとその場に入り込めるような空間を生み出し、日常の風景をそっと変化させたい——そんな思いがあります。ジャナが深く共鳴しているのが、自然素材を使い、儚い時間の中に作品を立ち上げるアンディ・ゴールズワージーです。時間や環境、素材との対話を大切にする彼の表現は、彼女の中にある「場と感情が結びつく体験を届けたい」という思いとも深く重なります。いつか、トロントのダウンタウンにある橋の上に、空間を使った作品を設置したいという構想も、彼女の中にはあります。空間そのものが作品となり、人の心に静かに入り込む。予想を超えたかたちで感情に触れる、そんな新たな表現の可能性が、彼女の未来には確かに見えているのです。

ジャナ・ロビンズ=ウォルターズ:見えないものに耳を澄ます

ジャナにとって、アートとは「見えるもの」を描くだけの行為ではありません。そのすぐそばにありながら、目には映らないもの。そこにこそ、彼女の関心は向けられています。大きな転機となったのは、サルバドール・ダリの作品との出会いでした。常識からはみ出すことを恐れず、無意識の世界に深く潜っていくその姿勢は、彼女の心に強く響きました。それまでのジャナは、あまりに抽象的だったり、少し風変わりに思える作品を見せることに迷いを感じることもありました。けれど、ダリが貫いた型破りな表現と強い信念は、個性や感情を押し殺す必要はないのだと気づかせてくれたのです。彼の作品に触れることで、「誰にも理解されないかもしれない」とためらっていた部分こそが、実は最も大切にすべきものなのだと感じるようになりました。自分の感覚を信じていい。その実感が、彼女の創作を根本から支えるようになります。

この気づきは、今の彼女の制作姿勢にもはっきりと表れています。ジャナは、既存の枠組みやスタイルに縛られることなく、自分の感覚に従って、柔らかく、しなやかに表現を続けています。影響を受けた作家の存在も大きく、たとえばマティスやモディリアーニの持つ感覚的な豊かさ、あるいはロスコやフランケンサーラーの色彩の広がりに心を動かされた経験がありますが、彼女はそれらをなぞるのではなく、自分の中に取り込み、静かに溶かし込んでいきます。影響は受けながらも、それに染まることはありません。どんなに多様な要素を取り込んでも、最終的に作品として立ち上がるのは、彼女自身の確かな表現です。

ジャナが尊敬するアーティストたち、ダリ、アンディ・ゴールズワージー、マシュー・ウォン、グレッグ・カーノーに共通しているのは、技法ではなく、何よりも「信じる力」です。どれだけ独創的であっても、自分の内にあるイメージを信じ抜き、それを目に見える世界へとそっと差し出す。その姿勢に、彼女は深く共鳴しています。彼女の作品もまた、はっきりとした答えを示すのではなく、問いを重ねながら、私たちに立ち止まる時間を与えてくれます。色、かたち、手ざわり。それらを通して、感情の地図を描くようにして。ひとつひとつの作品が、「もっと丁寧に見ること」「知っているつもりを疑うこと」、そして「まだ見ぬものの美しさに目を向けること」への静かな誘いとなっているのです。