「コラージュとは、既存のイメージと空白が響き合いながら、表現とは何かを問い直し、現実の層を行き来する技法です」

断片と再構築の芸術

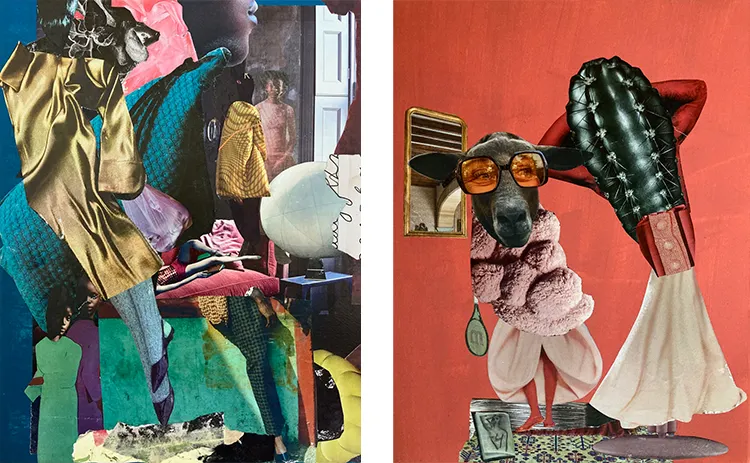

クラウディア・ペッペル(Claudia Peppel)の作品は、日常に潜む「見慣れたもの」と「意外なもの」が交差するところから生まれます。彼女が手がけるのは、アナログの紙を使ったコラージュ。すでに存在するイメージを切り取り、組み替えることで、視点にわずかなずれを生じさせ、文脈をさりげなく書き換え、具象と抽象のあいだに漂う世界を形づくっていきます。細部や痕跡といった、ふだん見過ごされがちなものに注がれるまなざしが、作品に独特の余韻を与えているのです。スケールを変え、誇張や省略を加えることで、異なる断片が思いがけない関係を結び、見る者に静かな驚きをもたらします。

ペッペルの創作の背景には、学術的な探究も大きく関わっています。ベルリンで生まれ、ローマでロマンス語と文学を学んだ彼女は、ベルリン自由大学とダルムシュタット工科大学で学位を取得しました。関心を寄せてきたのは、20世紀の前衛芸術、なかでもダダやシュルレアリスム。そして「待つこと」や「失敗」、「リスト」、「不穏さ」といった、境界やずれにまつわる主題です。こうした思索は作品にも通底し、現実と幻想のあいだにある緊張感をすくい取りながら、「表す」とはどういうことかを静かに問いかけています。コラージュという手法は、断片を拾い集め、意味を重ねていく行為。ペッペルにとってそれは、世界と向き合い、解釈していくための方法そのものでもあるのです。

彼女は、ものごとが大きく変わり、姿を変えていく過程に強く惹かれています。コラージュは、不在と存在のあいだにひそむ静かな対話。その中で、イメージの断片と余白が響き合い、新たな物語が立ち上がります。この変化に満ちたプロセスを通して、ペッペルは不完全さや断片性、そして、すべてが互いに影響し合いながら成り立っているという感覚を丁寧に見つめています。彼女の目に映る世界そのものが、ひとつのコラージュなのかもしれません。置き去りにされたもの、並び合うもの、語られぬ断片たちが少しずつ重なり合い、新たな像を結んでいく。その重なりにこそ、彼女は表現の可能性を見出しているのです。

クラウディア・ペッペル:視覚と思考のあいだで

クラウディア・ペッペルがアートに向かったのは、何かを表現せずにはいられないという内なる衝動からでした。これまで彼女のコラージュは、Contemporary Collage MagazineやParis Collage Collectiveによる国際女性デー特集など、さまざまな媒体に取り上げられてきました。さらに、Franco Cesati EditoreやICI Berlin Pressの書籍の表紙を飾り、Studio Bensの印刷物にも使用されています。美術、出版、デザインといった異なる領域に自在に溶け込むそのあり方は、コラージュという手法の多様性と柔軟さを示しています。

ペッペルの制作の特徴は、偶然の力を積極的に取り込む柔軟さにあります。彼女自身、「構成をあらかじめ決めるというより、手が先に動く」と語ります。雑誌から破り取ったページ、印刷物の断片、散らばったイラスト。そうした素材を、目的もなく集めていくうちに、ある輪郭や色、モチーフにふと心が引き寄せられる瞬間があります。その直感に導かれて、似た形や質感、色合いの断片が少しずつ集まり、あるとき突然、組み合わせの糸口が見えてくるのです。破り、重ね、配置するその動きが一瞬のうちに行われ、仕上がった作品には、偶然と必然が絶妙なバランスで共存しています。

彼女にとって、背景は単なる舞台ではなく、前面のイメージと同じくらい意味を担う存在です。自ら撮影した写真を下地に使うことも多く、そこに見つけた素材を重ねていくことで、強い対比や意外な調和が生まれます。制作の過程で、ある色やモチーフが思いがけず浮かび上がり、作品全体にひとつの気配をもたらすこともあります。直感と記憶、そして手に取った素材が交差するこの柔らかな流れのなかで、彼女の作品には夢のような感触が宿り、解釈は観る人の心に委ねられていきます。

コラージュで記憶とアイデンティティを見つめ直す

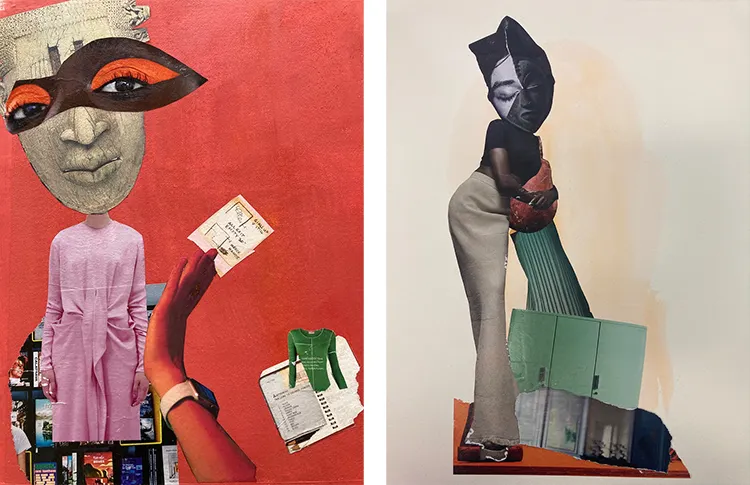

クラウディア・ペッペルの創作には幅広い影響が見られますが、とりわけ強くインスピレーションを受けているのが、デボラ・ロバーツ、エヴァ・コチャトコヴァー、フリーダ・オルパボといった現代アーティストたちです。彼女たちはいずれも、アイデンティティや歴史、そして既存のイメージの再構成をテーマにしており、こうした関心はペッペル自身の実践とも深く重なっています。たとえばロバーツは、「美」や「帰属」といった社会的な構築物がどのように個人のアイデンティティを形づくるのかを問いかけ、コラージュを用いて自己の概念を解体し、再構築しています。コチャトコヴァーの『図書館を切り刻んだ少女の図像アトラス』は、記憶や物語、そしてコラージュにおける心理的側面を丁寧に扱った作品として、ペッペルにとって特に重要な位置を占めています。

コチャトコヴァーの作品は、1980年代プラハの架空の教科書を再構成するもので、人やモノ、イデオロギーの複雑な関係を舞台にしています。ペッペルは、これらのコラージュが個人的な記憶と集団的な記憶を同時に呼び起こし、既存の物語を揺さぶるような非現実的な取り合わせを生み出す点を高く評価しています。こうしたずれを生み出す感覚は、ペッペル自身の作品にも息づいています。彼女のコラージュはしばしば、忘れられた時間の残響のように感じられ、異なる要素同士がぶつかり合うことで、まったく新しい像が立ち上がってくるのです。

ペッペルにとってコラージュは、単なる組み立て作業ではなく、イメージを新たに思い描く行為です。彼女が惹かれるのは、固定された解釈を揺るがし、ひとつの意味に収まらず、複数の読みを可能にし、思いがけないつながりを生み出す力にあります。断片化こそがこの技法の力であり、それは記憶のはたらきを映し出します。不連続で、直線的でなく、さまざまな影響が幾重にも折り重なっているのです。ペッペルのコラージュは、単に視覚的な構成をつくり出すだけではありません。イメージが私たちの知覚やアイデンティティをどのように形づくるのか、その深い探究へとつながっているのです。

クラウディア・ペッペル:スケールと可能性の境界を越えて

クラウディア・ペッペルは彫刻や写真といった表現にも取り組んできましたが、最も長く打ち込んできたのはコラージュです。2010年代初頭から本格的にこの技法に向き合い、その表現を磨き続けています。紙を切り、破り、貼り合わせるという手作業には、デジタルでは得られない確かな手ごたえがあります。素材に直接触れることで生まれる感覚こそが、彼女をこの技法に結びつけているのです。

彼女の関心は、従来のコラージュの形式にとどまりません。長年あたためてきた構想のひとつが、数メートル規模の大作をつくることです。細部が幾重にも重なり合い、観る者を包み込むような没入型の作品であり、小さなコラージュでも扱ってきた「断片」「スケールの変化」「不在と存在の交錯」といったテーマをさらに拡張する試みです。大きな空間で構成を成り立たせるには新たな難しさも伴いますが、その分、観客との関わりや作品の解釈に新しい可能性がひらけていくでしょう。

ペッペルの制作は今も途上にあります。小さな作品であれ大規模なインスタレーションであれ、常にコラージュという手法が持つ力を問い直しています。その根底には「意味はひとつに定まるものではなく、何度でも組み替えることができる」という考えがあります。彼女の手にかかれば、コラージュは断片を寄せ集めるだけのものではなく、世界を見直し、問いかけ、再び構築するための方法となるのです。