「絵を描くことで、人生の意味——あるいはその無意味さ——の中に、自分の痕跡を探そうとしているのです。」

姿と顔が形づくる旅

エブル・デデ(Ebru Dede)の創作の原点には、人物表現への深い関心があります。幼い頃から人の姿を描くことに惹かれ、家にあったファッション誌やモデルのスケッチを何度も模写していました。テキスタイル業界で働く母の影響で、スタイライズされた身体や構図、動きの美しさに触れる機会が多く、自然とその感性が育まれていきました。やがて題材は新聞のスポーツ欄やオリンピックへと広がり、動きや緊張の一瞬、表情に宿るエネルギーを描くことに魅了されていきます。多様なポーズや感情を観察することを通して、人間そのものを見つめる姿勢が、後の作品テーマの礎になっていきました。

描写の技術を超えて、デデは早くから身体の動きや表情に表れる感情に強い関心を持っていました。そうした興味はやがて人間心理や哲学への探究心へとつながります。若い頃はチームワークを重んじる活動に親しんでいましたが、次第に関心はアイデンティティや主観性、人間の複雑な内面へと移っていきました。こうした思索は、やがて彼女の創作の根幹に流れ込みます。内にある感情と外に見える表情、そのあいだをたどるように描くことで、デデは自らの存在をより大きな問いのなかに位置づけようとしているのです。彼女の制作は今もなお、その探求の延長線上にあります。

本格的にアートの道に進む前、デデはまったく異なる分野でキャリアを築いていました。社会科学専門職大学で外国貿易とチームダイナミクスを学び、卒業後は複数の企業で10年間にわたり貿易業務に携わりました。企業でのキャリアと絵を描くことへの情熱を両立させ、週末には制作の時間を欠かさなかったといいます。やがて創作に向かう時間が、仕事の安定を超えるほどの意味を持つようになり、思い切って新たな道を選びました。会社を辞め、マルマラ大学の絵画学科に入学します。2007年にはエラスムス交換留学制度を利用してイタリアのアクイラ美術アカデミー(Accademia di Belle Arti L’Aquila)で1学期間学び、2008年には優秀な成績で卒業しました。その後、ユルドゥズ工科大学で博士課程に進学し、アートとデザインの研究を通じて表現をさらに深めていきました。

エブル・デデ:境界を越えて広がる表現

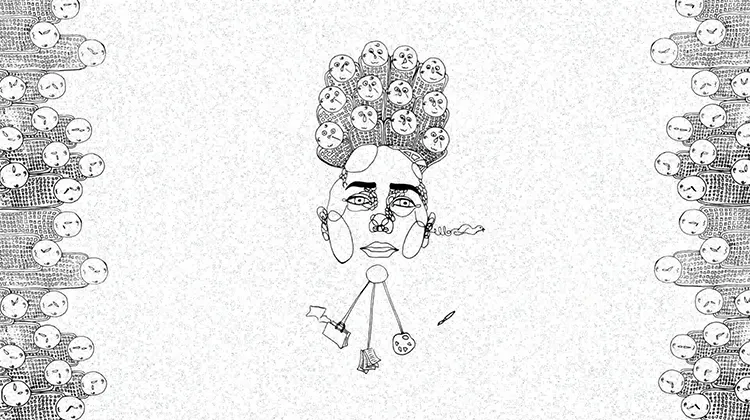

デデの作品は、ひとつの領域にとどまりません。絵画を中心に据えながらも、ミクストメディアやデジタルアート、映像制作など、多様な手法を行き来しながら作品世界を広げています。アクリル、水彩、油彩などの画材に加え、ボタンやロープ、ガーゼ、手書きの文字といった素材を用いて、画面に質感と奥行きを与えています。こうした触覚的な要素が、素材と概念のあいだに対話を生み出し、作品をより多層的なものへと変化させているのです。

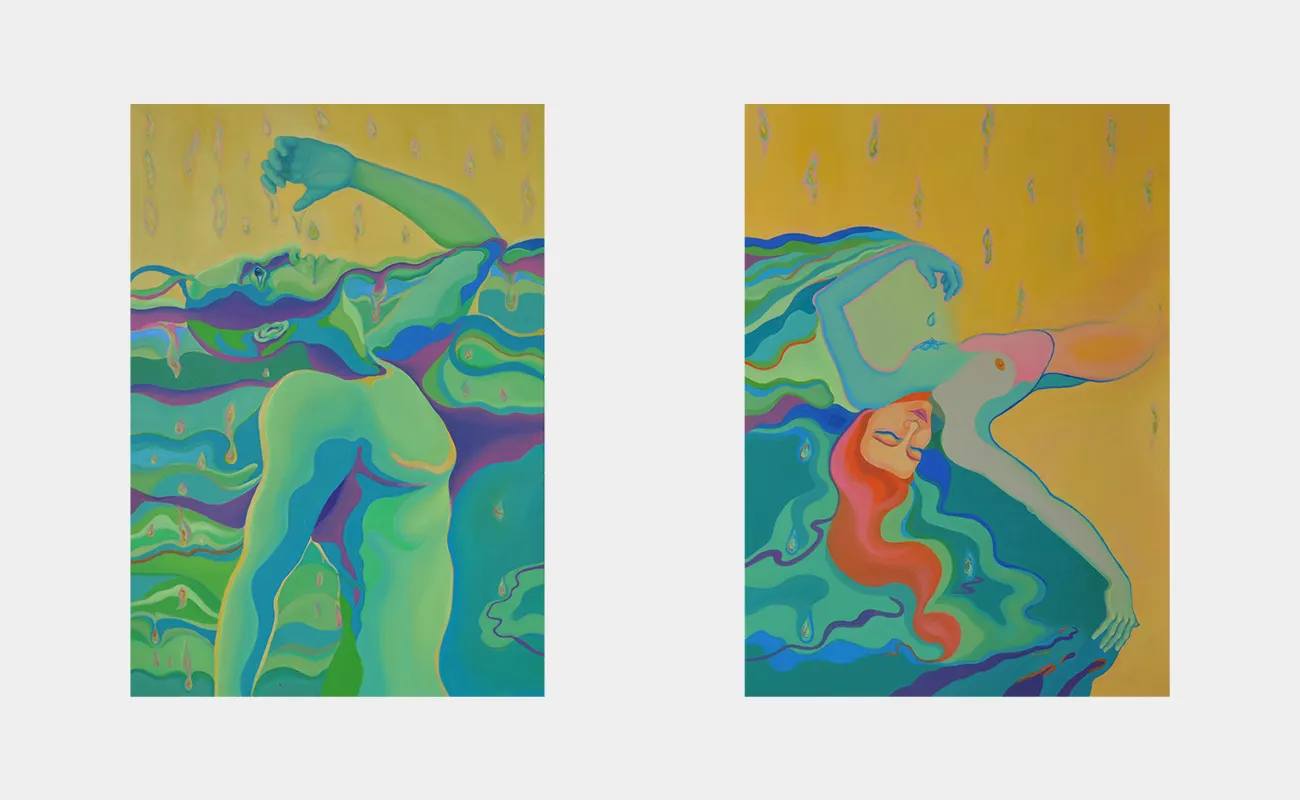

デジタルメディアや映像表現への取り組みは、デデの創作に新たな広がりをもたらしています。写真、ドローイング、アニメーションといった異なる要素をひとつの視覚的な物語として融合させることで、独自の世界観を築いてきました。PhotoshopやProcreateなどのデジタルツールを使い、これまでの絵画作品を再構成して新しいデジタルコンポジションとして展開するほか、After Effectsを用いてアニメーション作品へと発展させることもあります。こうした伝統的手法と現代的技術の融合は、絶えず変化する視覚文化の中で、彼女の作品が常に新鮮で生き生きとした存在であり続けることを示しています。映像制作への関心は学生時代から続いており、2016年から2017年にかけては、水をテーマにした絵画シリーズのために水中カメラで撮影したイメージを用い、新しい表現のスタイルを生み出しました。デデ自身は「水中写真家」ではなく、「水中のイメージを制作の一部として取り込むアーティスト」であることを強調しています。

デデはジェンダー、消費社会、アイデンティティ、ポストヒューマニズム、移住といった現代的なテーマを扱いながら、常に「人が自分をどう見つめ、世界の中でどう存在するのか」を問い続けています。ボタンや包帯といったモチーフは、つながりや断片、癒やしと記憶の象徴として繰り返し登場します。現実とデジタル、過去と未来、伝統と革新。そのあいだを行き来するデデの表現は、時代を超えて人間の存在を見つめ直す柔らかなまなざしに満ちています。

アーティストの創作過程とインスピレーション

デデの創作は、日常の体験と密接につながっています。身の回りの風景や旅先での出来事、ふとした観察のひとときが、作品を生み出す源になっています。街を歩きながら目にした光景、公園で見かけた人の仕草、カメラで切り取った一瞬——それらが心に残り、やがて絵の中で形を変えて現れるのです。読書中に書き留めたメモやスケッチも、思考の軌跡として積み重ねられ、次の作品の種になっていきます。デデにとって、創作は場所や時間を忘れ、思考と感情に深く入り込むような没入の瞬間です。内側に広がる世界をキャンバスに映し出すことが、彼女の創造の中心にあります。

イスタンブルの自宅には、彼女の世界を形づくる小さなアトリエがあります。集中して制作に取り組む時間は長く、音楽がその空気を整えます。ベートーヴェンの『月光ソナタ』などが流れる中で、穏やかで静かな時間が流れ、絵筆の動きが思考と感情をそのまま表すように重ねられていきます。その穏やかな空間こそが、彼女の創作の呼吸を支えているのです。

素材の感触もまた、デデの作品に欠かせない要素です。これまでプレキシガラスやエングレービング、ミクストメディアなどを試みてきましたが、現在は絵画とデジタル表現の融合に重点を置いています。キャンバスからスクリーン、映像へと自在に移行するその柔軟さは、好奇心の豊かさと表現に対する誠実な姿勢を物語っています。どのメディアを使っても変わらないのは、アイデンティティや記憶を見つめながら、視覚で物語を紡いでいくという一貫したテーマです。

エブル・デデ:アートと教育へのまなざし

創作活動にとどまらず、デデは教育とアートの現場でも精力的に活動しています。カディル・ハス大学で約10年間、グラフィックデザインや写真、アニメーションを教えた後、2019年からはマルテペ大学視覚コミュニケーション学科で教鞭を執っています。理論と実践を往復しながら、学生が自分の表現を見つけていく過程を丁寧に導く教育スタイルが特徴です。2022年にはその功績が認められ、大学間学術評議会から准教授の称号を授与されました。

2023年には、オンラインで作品を発表できるプラットフォーム「Q Art Space」を設立しました。新進からベテランまで幅広いアーティストが参加できる場として、国内外で注目を集めています。デジタル技術を活かして展示や交流の場を広げるこの取り組みは、アートの見せ方や体験のあり方を刷新する挑戦でもあります。彼女は、アートをより開かれたかたちで社会とつなげることを目指しているのです。

デデはこれまで、国内外のさまざまな展覧会やアーティスト・イン・レジデンスに参加してきました。2007年以降、フローレンス・ビエンナーレ(Florence Biennale)第10回展をはじめ、ベルリン・アート・ゴーズ・ライブ(Berlin Art Goes Live 2015)、カマック・アーティスト・レジデンシー・プログラム(Camac Artist Residency Program)、ナイアガラ・フォールズ歴史博物館(Niagara Falls History Museum)、アニマ・ムンディ・インターナショナル・アート・フェスティバル(Anima Mundi International Art Festival)など、多くの舞台で作品を発表しています。異なる文化の中で作品を通じて対話を重ねることで、彼女はローカルな視点とグローバルな視点を自然に結びつけてきました。

デデの歩みは、つねに探究の連続です。人の心や記憶、そして生きることそのものを理解しようとする試みが、絵画やデジタルメディア、教育という異なる形で息づいています。自らの経験を手がかりに新しい表現の可能性を切り拓きながら、彼女は次の世代のアーティストたちに静かにバトンを渡しています。その姿勢が、現代アートの未来を少しずつ変えているのです。