“認識の自由によってのみ、生命の自由がある”

新しい生命の息吹

イー・ジュのビジュアル・ボキャブラリーは、深く思索的でありながら、妥協することなく直感的な方向へと進化し続けている。前回のAATONAU特集に続き、2回目となる今回は、その足跡をたどるためではなく、新たな創造的領域を探求するために、彼の作品を検証する。過去の絵画が歴史的記憶と個人的トラウマの脱構築を提示したのに対し、最近の作品は存在論的思索とポスト・ヒューマンな変容へとさらに突き進んでいる。WODACCやFADA UKを含む国際的なアート機関から3つの金賞を受賞したイー・ジュは、芸術的ジャンルの境界を越え、コンセプチュアルな生命力の領域へと進んでいる。

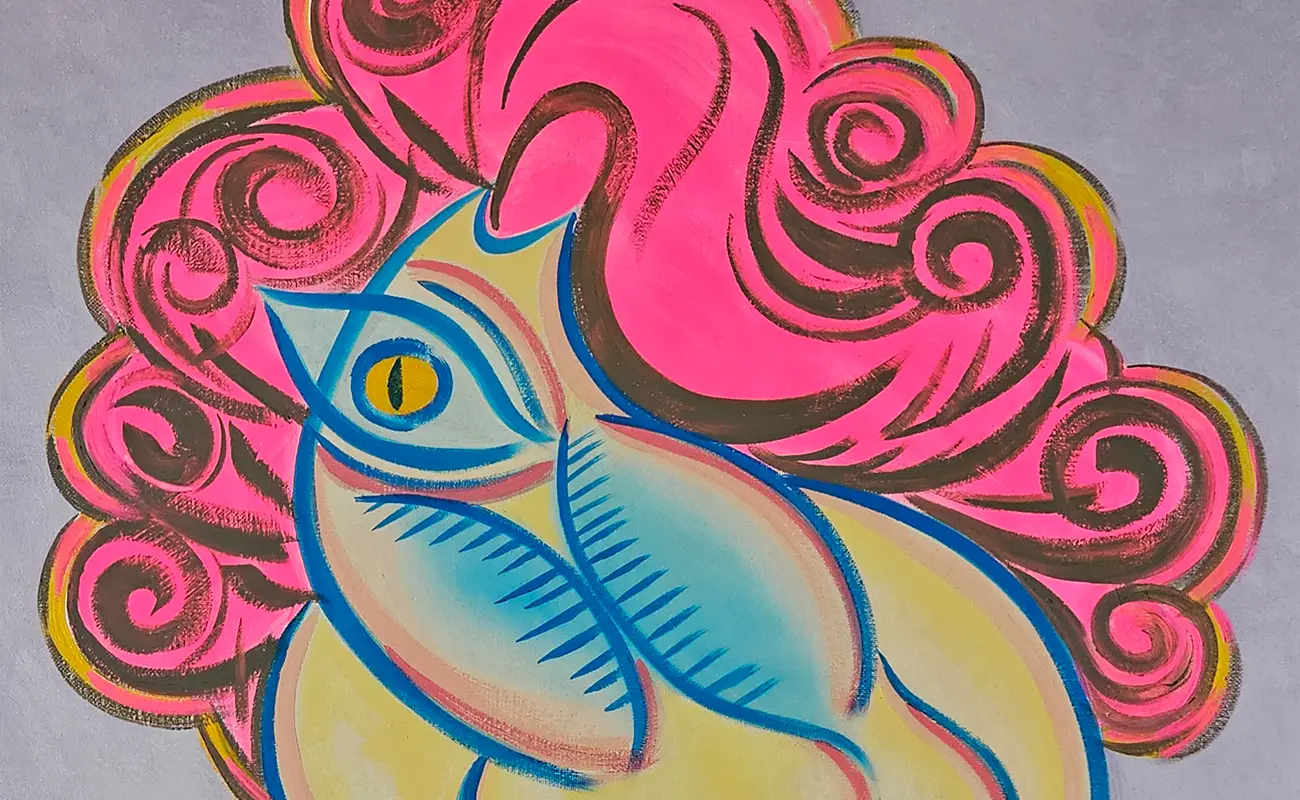

受賞作『Hello, It’s Me』は、コンセプチュアルなアンカーとしての役割を果たしている。このシュールなコンポジションは、アーティストの手によって出現する、自意識のある種族を超えた存在を紹介している。酸の色調と流動的な解剖学的歪みで描かれたその姿は、伝統的な識別を拒否している。李朱の言葉を借りれば、この存在はこう宣言している:「私は新しい種であり、この世界に存在したことはありません」。この作品は、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリのリゾーム(根茎)という概念を、非直線的で分散化されたつながりのメタファーとして用いながら、受動的な表現から思索的な生成への転換を体現している。

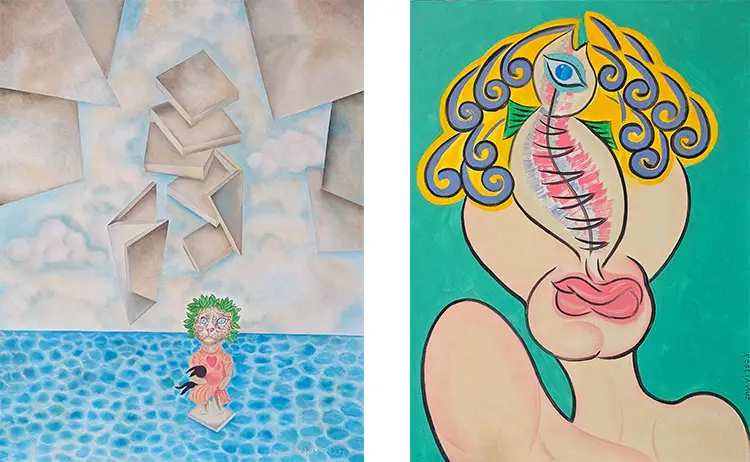

この非階層的な視覚的論理は、彼の現在の作品群を通して繰り返されている。Hello, It’s Me No.03』や『Growth and Companion』では、有機体と環境、人物と背景の区別が崩れ始める。それぞれの断片、目、手足、葉は、概念的なノードとして出現することができる。この開放性は、混沌を生み出すのではなく、むしろ絶えず変化し続ける視覚的な場を生み出す。樹木のような」視覚的ヒエラルキー構造を否定することで、李朱は絵画の各部分が等しい可能性をもって振動することを可能にし、生命、真の生命は支配ではなく、相互関係によって生み出されると主張している。

イー・ズー:中心のない絵画

イー・ジュの新作は、急進的な解剖学的再構成を通して、カテゴライズされたアイデンティティに対する力強い批評を明確にしている。欲望:引き裂かれ、もがくNo.01」では、絡み合う手足が絵画に描かれ、身体は器としてではなく、安定性、一貫性、物語の完結性に抵抗する不安定なインターフェイスとして提示されている。手は、静脈や種子、胚の構造を思わせる流動的な形へと掴まったり崩れたりする。固定された自己の代わりに、反復、闘争、再生を通して形成される生命という、なる過程がある。

浮遊する幾何学的な形態が、ネコと人間の特徴を融合させた一人の人物に向かって降りてくる。この神話的なハイブリッドは、建築的な空の下、波打つ青い水の上に立ち、見る者の重力と封じ込めの感覚に挑戦する。ここでは、空間は背景ではなく哲学的な命題であり、内面的な心理状態を映し出す重層的な構造である。この人物の曖昧な姿勢と象徴的な装飾は、監視、抵抗、崩壊の中での根の模索というテーマを示唆している。

「Industrial drive fuels desire」では、身体という存在がどこまでも変化しうるものであることが、さらに明確に示されています。金属のチューブが肉体のようなフォルムに巻きつき、歯車が植物的な要素に食い込み、記憶のように浮かぶ「目」がこちらを見つめます。タイトルが示すとおり、ここでは硬直と柔軟さ、外の環境と内なる感覚がせめぎ合っています。欲望が機械のように管理されながらも、それでもなお消し去ることのできない「生」の力がうごめいているのです。イー・ジューは、救いも答えも描こうとはしません。そのかわりに、張りつめた緊張のただ中にある感情や矛盾を、そのままの姿でキャンバスに刻み込んでいるのです。

緊張の中で構成されるヴィジョン

イー・ジュの作曲に対するアプローチは、矛盾を意図的に受け入れていることがわかる。彼の最近の作品では、誘惑と不快感、明瞭さと歪みの間で一貫して揺れ動くのを目の当たりにする。ピンク、シアン、アシッドイエローなど、耳障りなネオンの色調を用いることが多く、注目を集めるが、決して調和に落ち着くことはない。これは「ブルー・ロータス01」で鮮明に見ることができる。起伏のあるフォルムは、人間の脚と花びらのような構造を融合させ、背景は螺旋状の花柄で脈打つ。視覚野は動きでざわめき、アイデンティティさえも静止していないことを示唆している。

私の世界とこの世界 No.02』で、イー・ジュは二重のトーンのフィールドに吊るされたバラバラの手足を提示した。ピンクは主観的な感情を表し、青は外部からの観察を示しているが、どちらも優位を保っていない。切り離された目は四方八方を見つめ、監視と内省の両方を喚起する。これは二項対立ではなく、スペクトルである。李朱は精神を、継続的に交渉する断片的なゾーンとして位置づけている。鑑賞者は、自分自身の多面性と、内と外の領域にまたがって存在することの感情の不安定さを認識するよう促される。

反発、整列、引力 – 存在の生成」は、おそらくイー・ズーの作品の中で最も明確に構成されたコンセプチュアルな作品で、一枚の絵画の中に物語の弧を導入している。機械的な形態が筋肉質な肉体と絡み合い、合成的なものと有機的なものの衝突を暗示する。しかし、その摩擦を通して、新たな存在様式が生まれる。反発から始まったものは、次第に共同適応へとシフトし、最後には、ロマンスとしてではなく、相互認識として惹かれ合うようになる。李朱はユートピア的なビジョンではなく、差異、複雑性、相互依存による生存を条件とする可能性のある未来を描いている。

イー・ズー:認知の解放としてのアート

イー・ジュの進化する視覚言語の核心には、一貫した哲学的追求がある。彼の作品は世界を覗く窓ではなく、見るという行為そのものを再構築する認識ツールなのだ。李竺は、絵画を描くたびに、二元論を超えた知覚への誘いを広げ、解剖学、エコロジー、アイデンティティを閉じたカテゴリーとしてではなく、可能性の開かれた場所として関わるよう促している。体外離脱した目、変成した手足、重層的な空間幾何学が繰り返し登場するのは、知覚の拡張へのコミットメントと呼応している。

Desire: Torn and Struggling No.01」、「Blue Lotus 01」、「From Chaos to Order」において、イー・ズーのジェスチャーとフォームの使い方は、筋肉質な直感を呼び起こす。絵画は、幻影としてではなく、実存的な主張として、収縮と拡大を繰り返しながら呼吸しているように見える。ここでは、認知は体現と結びついている。しばしば誇張されたり抽象化されたりする手と足のモチーフが繰り返し登場することで、触覚と運動が作品の根拠となり、抽象的なアイデアが肉体の感覚的経験に固定される。

アーティストの根底にある構造は、比喩ではなく方法論である「根茎」である。直線的な展開でテーマを提示するのではなく、それぞれのキャンバスの表面に複数の意味の中心を出現させる。一筆一筆が神経シナプスのように機能し、自律的でありながらつながっていて、記憶と発明の両方が可能なのだ。Hello, It’s Me』では、架空の種族が鑑賞者に直接語りかけることで、この原則が文字通りの意味を持つ。しかし、『セメント・スペースNo.03』のような物語性の薄い作品でも、分散型のロジックが貫かれている。絵画は思考する有機体となる。

グローバル・ベスト・クリエイティブ賞、FADA UK金賞、ワールド・グリーン・サステイナブル・デザイン賞など、イー・ジュの最近の受賞は、彼の技術が画家としてだけでなく、形の思想家としての地位を確かなものにしている。彼の実践は美学的な封じ込めに抵抗し、見る者に「見る」から「なる」ことへと促す。このプロセスにおいて、彼は単なるアートではなく、可能性を創造している。