「世の中の決められた言葉や枠組みの中だけでは表現しきれないことを、どう伝えるか。それを探るのが私の制作の核なんです。」

不穏と魅惑:幼少期に育まれた美意識

モリー・ヴァレンタイン・ダークス(Molly Valentine Dierks)の作品は、素材の選択にとどまらず、彼女が育った環境そのものから大きな影響を受けています。日々の暮らしの中に芸術が根づいていた家庭で、幼い頃から「手でつくること」に親しんできました。アーティストだった母のもとには、自家製のパンやアンティーク家具、手づくりの飾りがあふれ、暮らしそのものが丁寧な手仕事と感性に支えられていたのです。また、両親がエチオピアで生活し、世界各地を旅してきたこともあり、ダークスは幼い頃から多様な文化や造形に自然と触れて育ちました。なかでも強い印象を残したのが日本の美意識です。非対称の構成、自然なゆらぎ、静けさの中に宿る美しさ。そうした感覚は今も彼女の作品に息づいており、整ったかたちよりも、少しの歪みや不完全さに宿る魅力を大切にしています。

子どもの頃、テレビよりも物語の世界に惹かれていた彼女は、想像の中に豊かな内面世界を築いていきました。言葉とイメージが交わるその場所で、簡単には言い表せない感情が折り重なっていったのです。この文学への親しみは、今も作品の根底に流れており、詩や小説が作品の出発点になることもしばしばあります。物語は彼女にとって、言葉だけでは捉えきれない思いや感覚を形にするための足がかりなのです。彼女の作品は、視覚的に訴えかけるだけでなく、観る者の中にある、言葉にしづらい感覚や記憶をそっと呼び起こします。明確な意味やかたちに還元されることのない、微細な感情のゆらめきに静かに目を向けるような作品です。

アーティストとしての道のりは、決して平坦ではありませんでした。大学では心理学を学びましたが、それは創作への思いを胸に抱えながらも、現実との折り合いをつけるための選択だったといいます。しかし実際に働き始めてみると、日々の仕事に心がすり減っていくのを感じた彼女は、本当に自分が進むべき道へと舵を切ります。大人になってから改めて美術を学び、ポストバカロレア課程からMFAまでを自らの力で修了しました。この時期は、技術の習得だけでなく、自身の制作の軸となる問いを深める重要な時間でもありました。ダークスにとってアトリエは、現代社会の二項対立や単純化された枠組みから自由でいられる場所です。そこでは、矛盾や揺らぎ、明確な言葉にならない感情こそが尊重され、作品として形を与えられていくのです。

疎外と欲望のあいだで

ダークスの作品には、親密さと孤立がせめぎ合う、独特の緊張感に満ちています。ぬくもりのある色やかたちが、観る者をそっと迎え入れながら、その奥には冷ややかな気配が潜んでいる——そんな、心を揺さぶる空気が漂っています。彼女が好んで使うのは、淡いパステルカラー。やさしげな色合いは、幼い頃の記憶や、手ざわりのある日常を思い起こさせる一方で、どこかつくられたような甘美さや、医療的な無機質さ、さらには消費文化の安っぽささえも感じさせます。素朴さと不自然さが同居するその色は、観る者の感覚に訴えます。ダークスにとって、パステルは単なる装飾ではなく、心の奥に残る言葉にならない感情を映し出す手段です。やさしさと違和感、懐かしさと不穏さ。その間をたゆたうような色の重なりが、観る者の記憶や感情に静かに触れてきます。

彼女の作品には、現代の私たちが抱える孤独や葛藤が、繊細に織り込まれています。人とつながりたいという思いと、深く関わることへの怖れ。その相反する感情が、テクノロジーを介したやりとりのなかで、より強く表れていることに、ダークスは鋭く目を向けています。自分を画面越しに差し出しながら、同時にどこかに引きこもってしまう。つながっているはずなのに、どこか満たされない。そうした感覚が、彼女の作品には静かに流れています。消費文化が差し出す「満たされる未来」の約束も、どこか空虚で、心にぽっかりと穴があくような感覚だけが残る。その実感は、彼女自身の体験からにじみ出ているのです。

さらに彼女は、「自然」と「人工」という二つの領域にも、鋭いまなざしを向けています。ただ対立するものとしてではなく、混ざり合い、交差し、ときに入れ替わるものとして。彼女のインスタレーションでは、有機的なフォルムと人工的な素材が共存し、自然と人工が入り混じり、その区別があいまいになっていきます。そして自然さえも、人の欲望や解釈のまなざしにさらされている。そんな視点が、作品の背景にそっと潜んでいます。彼女の作品は明確な結論を語るものではありません。美しさのなかに漂うかすかな不安や、魅力の裏側にある空虚。それらが言葉にならないままに残され、観る者の中に静かに広がっていきます。

ノイズと静けさのあいだで

ダークスが制作する空間には、作品同様、細やかな配慮が行き届いています。ADHDと感覚過敏を抱える彼女にとって、日常のさまざまな刺激をどう受け止め、どう整えるかは、創作に欠かせない要素です。耳栓や遮光メガネ、柔軟さを残しつつ整えられたスケジュール——それらはすべて、集中を保ち、自分自身と向き合うための工夫です。人の多い場所やざわついた空間は、彼女にとって心身を消耗させる場でもあります。だからこそ、スタジオは静けさを取り戻すための避難所であり、創作に向かうための整った舞台でもあります。自然光が差し込み、余計なもののないすっきりとした空間には、思考や感覚の流れを妨げない余白があり、彼女の内面のリズムと静かに調和しています。それは、心地よさを求めた結果ではなく、創作のための必然なのです。

創作に集中するためには、まとまった時間を確保することも欠かせません。途中で遮られずに過ごせる長い時間こそが、深い没入を生み出します。そうしたまとまった時間を確保できるのも、大学という環境があるからです。彼女は、役割の切り替えが心身に及ぼす影響にも敏感です。教える仕事と自分の制作が重なる時期には、注意の分散を感じることもあると言います。そんなときは、設計など、デジタルを使った制作の方が向いていると感じる一方で、手を使ってじっくり進める作品には、ひとりで静かに過ごす長い時間が欠かせません。そのときどきの自分の状態を見極め、無理なく制作のかたちを変えていく柔軟さ。それは、表現の深さや誠実さを損なうことなく、創作を続けるための知恵でもあります。彼女にとってスタジオは、心と身体の風景をそのまま映し出す場所。きちんと守られながらも、開かれている。そんな空間が必要なのです。

また彼女の創作は、さまざまな分野からの影響に支えられています。ニック・ケイヴ、ジャニーン・アントニ、荒神明香といったアーティストの名前を挙げつつも、そのインスピレーションは、美術という枠にとどまらず、多分野に及びます。カズオ・イシグロやマーガレット・アトウッドの小説、マリー・シュイナールの舞踊、アレキサンダー・マックイーンやアイリス・ヴァン・ヘルペンのファッション表現など、言葉・動き・かたち——多様な表現に触れることで、彼女の世界は広がり続けているのです。意外なところでは、テレビ番組『プロジェクト・ランウェイ』も創作への理解を深めるきっかけになったといいます。素材への探究心や、フォルムを追求する姿勢を、そこから学んだのだそうです。こうして集められた影響の断片が、彼女のなかでゆるやかにつながり合い、新たなかたちとなって表れる。そのプロセスこそが、ジャンルにとらわれない自由な表現を生み出しているのです。

記憶と素材、夢のプロジェクトが浮かぶ場所で

ダークスの数ある作品のなかでも、特に深く心に残るもののひとつが、『For The Birds, who Own Nothing (… the reason they can fly)』というインスタレーションです。韓国のCzong Institute for Contemporary Artに展示されたこの作品では、1万4,000個以上の透明な半球型の家具用パッドが5面の壁に並び、朝露のようにきらめく幻想的な風景を生み出しました。約10メートルにわたって広がる空間には、繊細さと静かな動きが漂い、観る者の感覚を優しく包み込みます。この作品が生まれたのは、ダークス自身が転機を迎えていた時期。将来への不安や身近な人との別れなど、複雑な思いが重なっていたといいます。タイトルは詩人メアリー・オリヴァーの一節から取られており、「何も持たないからこそ飛べる」という詩のことばには、目に見えるものも見えない思いも手放していく——そんな心の解放の感覚が重なっていました。作品にたびたび登場する鳥のモチーフは、詩にちなんだものでもあり、鳥をこよなく愛していた母親へのオマージュでもあります。そこには、自由への憧れや、つかの間のもの、永遠ではないものへのまなざしが込められていました。単純なかたちを繰り返すことで、どこか祈りのような、静かな気配をたたえた空間が生まれていたのです。

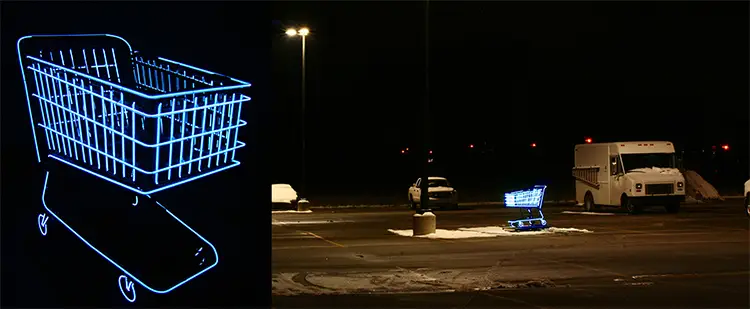

素材の明瞭さと、感情の揺らぎが交わるこの表現は、現在の活動にも受け継がれています。最近実現した夢のプロジェクトのひとつが、デンバー中心街で行われた大規模な映像インスタレーションです。33階建てのビルの壁面を舞台に、ムクドリの群れが空を舞う姿が投影されました。都市の中に拡張されたその動きには、彼女が大切にしてきたテーマ——動き、集まりへの衝動、そして消えていく美しさ——がくっきりと浮かび上がっていました。作品を発表し続ける一方で、彼女の視線は常に次の創作へと向かっています。今取り組んでいるのは、200枚以上のルナリア(銀扇草)の葉を使った吊り下げ型のインスタレーション。真珠や種子を思わせる、半透明の葉を空間に浮かべる構想です。展示の場はまだ決まっていませんが、彼女は「ふさわしい場所は、きっと自然に現れる」と語ります。作品を無理に押し出すのではなく、その時が来るのを信じて待つ。素材にも、機会にも、開かれた姿勢で向き合う。それが彼女の創作の姿勢です。

彼女が手がける表現手法は、いつも自由に形を変えていきます。アイデアや空間、状況に応じて、使う素材も技法も柔軟に選ばれていきます。拾い集めた自然物から、鉄筋、ビニール、道路標識のような人工素材まで——その時々で最もふさわしい手段をとりながら、環境や移動の制約にも自然体で対応しています。なかには、構想を長く温めた末に、ようやくかたちになる作品もあります。そうした瞬間を彼女は「ポータル」と呼びます。あらかじめ計画されたものではなく、コンセプトと状況がぴたりと重なったときにだけ、自然に開かれる通路のようなものだと。高層ビルに鳥の群れを映し出すときも、光を反射する素材で空間を包み込むときも、ダークスが追い求めているのは、感情に触れ、身体で感じ取れるような芸術のかたち。その表現はいつも、手が届きそうで届かないものと、たしかにここにあるものとのあいだに、静かに浮かんでいます。