「私の絵はすべて、音楽と詩から生まれたものです。」

色、音、そして存在の脈動

メラニー・ビザール(Mélanie Bizard)は、絵画、詩、散文を手がけるフランスの現代アーティストです。13歳で初めてキャンバスを仕上げて以来、彼女の表現は五感に響く独自の世界を築いてきました。色や音、動きが交差する作品には、目で見るだけではない広がりがあります。創作の原点には、長年寄り添ってきた音楽の存在があり、彼女はその響きと感情のうねりを「振動」としてとらえています。すべての絵に詩が添えられ、視覚にとどまらない空気感が生まれるのです。そこにはリズムと直感、物語が織り込まれ、色彩とことばが呼応するひとつの情景が立ち上がります。

作品の奥には、ビザール自身の記憶と感覚が静かに流れています。音楽がいつも傍にあった家庭で育ち、彼女の心には今も、朝の陽ざしとともに聴こえてきたキューバ音楽のぬくもりが残っています。その光と音に包まれたやわらかな感覚は、今も創作の芯に息づいています。思春期を迎えると、ロックの持つ激しさや混沌とした情動に共鳴し、表現はより鋭く、重層的になっていきました。光と反骨、優しさと怒りが交差する感覚は、彼女にとって創作の核となっていきます。絵を描くという行為は、社会の矛盾に目を向けながらも、美しさや静けさをそっとすくい上げることでもあるのです。

現在のビザールは、自らを「色で語る人」と表現します。抽象画を描く彼女にとって、制作は音楽がもたらす感情の風景に身を浸すこと。描くことに決まりはなく、感覚のままに筆を走らせます。そこに欠かせないのが「動き」です。絵具やキャンバスだけでなく、身体を動かし、踊り、感情を巡らせるための広がりが必要だといいます。そうして彼女は、深い集中と高揚のなかに入り込んでいくのです。音に呼応する筆の動きは、社会のうねりや静かな想い、愛や怒り、そして希望までも色として映し出します。彼女の制作の場は、道具を並べるアトリエというより、光と動きに満ちた、創造のための自由な空間なのです。

メラニー・ビザール:言葉にならないものを描く

メラニー・ビザールの絵画には、既存の技法や分類には当てはまらない独自の表現があります。彼女がキャンバスに重ねるのは、ただの色彩ではありません。音は色へ、感情は質感へ、そして記憶はかたちとして現れます。その作風は、感覚が交差するような抽象表現に満ちており、一枚の絵がそのまま一瞬の情景や音の気配を視覚化したものとなります。制作はすべて「感じること」から始まり、音楽のエネルギーが手の動きを導いていきます。完成した作品には、生きもののような気配があり、静止していてもどこかで音が鳴っているような、静かな振動が宿っています。幾重にも塗り重ねられた色の中に、ぬくもりや混沌、静けさといった感情が織り込まれ、異なる質感が互いに響き合うように共存しています。

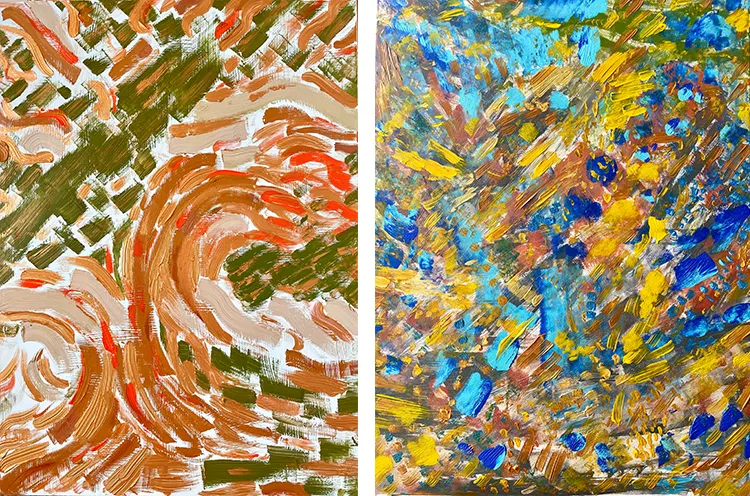

彼女の色使いはとても豊かで、印象深いものがあります。燃えるような赤、深く澄んだ青、大地のような緑、そしてやわらかな黄土色。これらの色は単なる美的な選択ではなく、描く最中に彼女が感じ取った内的な響きと結びついています。画面の中では、秩序と混沌がせめぎ合いながら共に存在しています。力強く勢いのある筆致が、やわらかなグラデーションと交差し、ざらついた表面がいつしか静かで瞑想的な空間へと変わっていく。オイルとアクリルを組み合わせて描くことも多く、瞬発力と深みの両方を持ち合わせたその手法は、まるで視覚のリズムのようです。速さと緩やかさ、粗さと繊細さがひとつの画面の中で呼吸しています。

なかでも代表作として知られるのが、四部作『Clenched Fist(握りしめた拳)』です。それぞれの作品が異なる色調と感情を宿しつつ、全体としてひとつの意思を形づくっています。それは、人間の尊厳、希望、そして連帯の強さ。このシリーズには、芸術が個人の感情を解き放つだけでなく、他者と想いを共有するための手段であるという、彼女の強い信念が込められています。そこに浮かび上がるのは、個人の記憶を越えて、誰もがどこかで抱えているような闘いの姿です。困難に立ち向かう愛、反骨の気配、そしてかすかな光を手放さない抵抗のあり方。ビザールはこのシリーズを通して、世界を映すだけでなく、その中で静かに声を上げるような表現を追い求めています。

極限を生きる:生と死のあわいに立つアート

ビザールの作品の根底には、生と死のあいだに生じる、存在のきしみのようなものが息づいています。医療の現場に身を置いてきた彼女は、他者の命の終わりに立ち会うことも、自らその境界に触れることも経験してきました。けれども、そうした体験が彼女の創造力を鈍らせることはなく、むしろ一層鮮やかに燃え立たせたのです。かけがえのない「生」を感じ取る感度が研ぎ澄まされ、儚さのなかにも光を見つけようとする眼差しが育まれました。死を直視することで、彼女の表現は生命のきらめきを祝うものへと昇華されていきます。そこには、痛みとともに、静かな強さと透明なまなざしが宿っているのです。

彼女の作品には、常に相反するものの共存が描かれます。つながりと孤独、優しさと怒り、静寂と音──そうした対極的な要素は、彼女にとって矛盾ではなく、ひとつの画面の中で共に息づく「真実」です。感情の緊張感が微細に折り重なり、力強さと静けさ、高ぶりと内省が、絶妙なバランスで共存します。彼女の絵は、明快な物語を語るのではなく、観る者の心に響く対話のように、余白をもって感情を交わし続けます。筆先から浮かび上がるのは、私たちが人として生きるうえで避けて通れない、渇望や歓び、痛み、癒しの感覚。それらをまず「感じる」ことが、彼女の作品と向き合う出発点なのです。

ビザールが大切にしているのは、技術以上に、正直な表現です。言葉で説明することを目的とせず、あくまで感情と直感を頼りに描く彼女の絵には、体験から生まれる実感が息づいています。だからこそ、観る者に求められるのは「理解すること」ではなく、「感じること」。抽象的なフォルムのなかに、自分自身の記憶や感情を重ねることで、作品は一人ひとりの中に意味を持ち始めます。それは、答えを探すパズルではなく、ただその瞬間に立ち現れる「出会い」。色と記憶、意味が静かに交差する、言葉を超えた時間がそこにはあるのです。

メラニー・ビザール:響き始める未来

メラニー・ビザールが思い描く未来のプロジェクトは、彼女の表現を広げていくうえで、ごく自然な帰結とも言えるものです。それは、360度を取り囲む巨大なキャンバスに描かれた絵画と、その場で演奏される交響楽団の音楽が融合する、没入型のインスタレーション。色彩が空間を震わせ、音が視覚と共鳴する──そこでは、鑑賞者は単に作品を眺めるのではなく、その世界の中に身体ごと入り込んでいくような体験を味わうことになります。筆と音、静けさと動きが交差するその場に立ち会うことで、彼女の創作の核心に触れるような時間が生まれるのです。

キャンバスという表現媒体にこだわり続けるのは、そこにこそ自分の感覚をもっとも自然に託せるからだと、彼女は語ります。なかでもアクリルと油彩を組み合わせる手法には、偶発性と重厚さを共に引き出す力があり、内面の機微を丁寧にすくい上げる手段となっています。アクリルがもたらす即興的な軽やかさと、油彩が生み出す深い余韻。その二つが重なり合うことで、感情のうつろいや、時の流れまでもが画面に映し出されていきます。絵具が語る温度や手触りが、彼女の作品に奥行きをもたらしているのです。

そして、彼女の創作に大きな影響を与えた存在のひとりが、ジャン=ミシェル・バスキアです。彼の率直で抑えのない表現に出会ったことで、ビザールは「感じたことをそのまま描く」ことへの確信を得たと語ります。誰かに理解されることよりも、まず自分の感覚を信じる。その覚悟こそが、いまの彼女の作品を支える根となっています。バスキアから受け取ったのは、模倣すべきスタイルではなく、「まっすぐであることの強さ」。その精神は、いまも彼女の筆に静かに息づいています。