「宝石のようにゴミを扱い、ゴミのように宝石を扱う。」

静けさに包まれた出発点

内戦後のスペインには、沈黙と表面上の秩序が支配していました。ハイメ・ロイグ・デ・ディエゴ(Jaime Roig de Diego)が生まれたのは、戦後十数年を経たころ。見かけは落ち着きを取り戻しているようでも、社会には深い傷跡が残り、誰もがそれを口に出せずにいました。彼が育った軍の住宅地は、乾いた大地と、動物の皮を乾燥させる施設といった、どこか不穏な建物に囲まれた場所でした。見るものが少ないその環境で、幼い彼は、自分の内側に広がる世界を描き始めました。病弱で外に出られないことが多かった彼は、壁や床、朝食用のトレイにまで絵を描き続け、そのトレイには今も、長いドレスの裾を引く花嫁の絵が残っています。身の回りの何気ない場所が、彼にとっては最初のスケッチブックだったのです。

そんな中でも、彼の想像力は確かな拠り所を求めて育っていきました。11歳のときに出会ったサルバドール・ダリの世界は、息苦しい日常から心を解き放ち、同時に創造への扉を開いてくれました。その後、アンディ・ウォーホルにも惹かれ、ポップアートの持つ鮮やかさと、コンセプトを視覚で語る手法に強く影響を受けました。芸術の道をまっすぐに歩んできたわけではありません。映画の世界に憧れながらも、選んだのは広告とコミュニケーションの分野でした。この経験は、のちに作品にあらわれる緻密な構成や、イメージを通じた語りに大きく役立っています。限られた視覚情報で強い印象を与える広告の技術は、彼の創作に欠かせない武器となりました。

ロイグ・デ・ディエゴにとって、表現は「始める」ものではなく、もともと自分の中にあったものです。子どもの頃に夢見ていた「ダンサーになりたい」「作家になりたい」といった言葉の奥には、ただ自分を表現したいという衝動がありました。芸術家としての出発点を誰かに与えてもらう必要はなかったのです。彼は自然な流れの中で創作を重ね、やがてパルマの美術サークルやピラール&ジョアン・ミロ財団などで本格的に学びます。映画やラジオ、舞台にも関わるようになり、手法や形式にとらわれることなく、自分の目で見た世界を作品へと置き換えていきました。そうした日々こそが、彼の芸術の根幹をかたちづくっています。

ハイメ・ロイグ・デ・ディエゴ:アイコンとアイロニー、その先にある問い

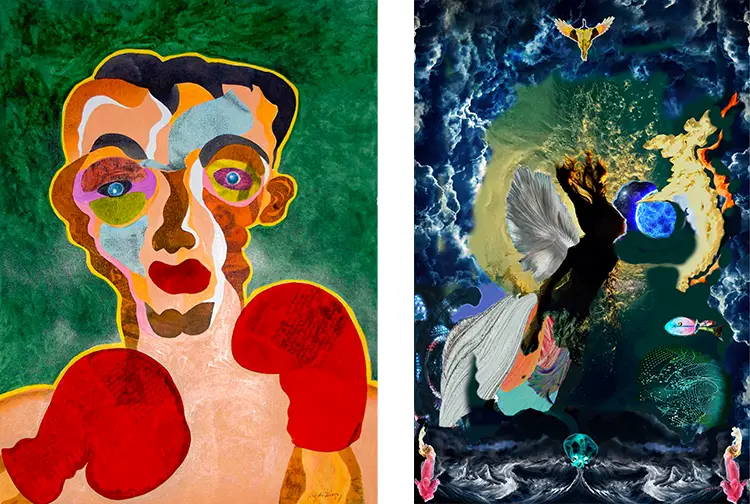

ぱっと見ただけでは、ハイメ・ロイグ・デ・ディエゴの作品はポップアートの一種として受け取られるかもしれません。しかし、その印象だけでは彼の作品の本質には届きません。ジャンルにとらわれない姿勢を貫きながら、自らの表現を一貫して築いてきました。彼はこれを「スパニッシュ・ポップ・シュルレアリスム」と呼び、独自の視点から生まれたこのスタイルには、親しみと皮肉が同居しています。スペイン的な要素は、色彩やモチーフだけでなく、観る人の記憶に染みついたイメージを、少しずつずらしながら描き出すその手法そのものに表れています。

たとえば、『Chicas Convulsas(けいれんする少女たち)』や『Argumentos Faciales(顔の主張)』といったシリーズでは、人物の姿を通じて現代社会への鋭い視線を投げかけています。そこに描かれているのは、美しさの基準や薬への依存、見た目ばかりを気にする風潮といった、私たちの身近にある価値観です。表情や身体の違和感を手がかりに、作品は「本物らしさとは何か」という問いを浮かび上がらせます。鮮やかで洗練された画面に惹きつけられながら、ふと立ち止まりたくなるような違和感。それこそが、ロイグ・デ・ディエゴの作品が多くの人に届きながらも、その芯に鋭さを保ち続けている理由です。『Chicas Convulsas』の近作では、環境問題への意識も新たな層として加わり、見た目の変化だけでなく、「何に価値を置くか」という問いが、より複雑なかたちで込められるようになりました。ある作品では、かつて「健康的な食材」として扱われてきた七面鳥が、皮肉な存在として登場します。栄養価ばかりを気にし、環境への影響には目を向けない社会。その無自覚さが、妙に滑稽なかたちで描かれているのです。こうした風刺とユーモアを織り交ぜながら、ロイグ・デ・ディエゴはイメージと言葉の境界を自在に行き来します。ひとつひとつの筆致やデジタルのレイヤーにまで意図が込められ、その重なりが彼の作品に深みを与えています。

環境への問いは、2022年にパルマ・デ・マヨルカのファンダシオ・サ・ノストラで開催された個展『ABISME / ABYSS / ABYSSUS』で、ひとつの到達点を迎えました。ホメロスの詩にある「ワインのような海」「血のような地中海」といった表現に触発されながら、ロイグ・デ・ディエゴは人間と海との関係を、正面から描き出しました。このシリーズでは、これまでの軽やかな皮肉や遊び心は影をひそめ、より切実で重い視点が前面に出ています。もはや傍観するのではなく、現実を見つめ、問いを投げかける。その姿勢が、作品のすみずみにまで貫かれています。自然から切り離された私たちの暮らしが、どれほどの代償を払っているのか。ロイグ・デ・ディエゴは、そうした問いを真正面から突きつけます。それでも彼の表現は、どこまでも静かで詩的です。怒りや焦りではなく、深いまなざしと確かな言葉で、私たちの無関心に静かな警鐘を鳴らしているのです。

表現としての素材、そして「ゴミ」の錬金術

ロイグ・デ・ディエゴは、その題材と同じように、扱う素材も大きく変化させてきました。そしてその変化には、常に明確な意図があります。初期のポップ作品では、アクリル絵具や転写技法を使い、商業印刷のようなつややかな仕上がりを再現していました。しかし、本格的な転機となったのは、広告の仕事を通して習得したデジタルツールとの出会いでした。その技術を応用して生まれたのが、『CELEBRITIES(セレブリティ)』シリーズです。政治家やポップスター、有名人たちを、滑稽でときに不穏な場面に登場させ、観る者に問いを投げかけるこのシリーズは、セレブリティ文化の虚構性を軽やかに切り取ってみせました。AIを使ったアートが一般化するはるか以前から、ロイグ・デ・ディエゴは手作業によるデジタルコラージュで、ユーモアと批評を交差させながら、社会の矛盾を浮き彫りにしていきました。シリーズは大きな注目を集め、高い評価を得ますが、やがてその成功が枠となり、自由を縛るようにも感じられるようになります。もっと手応えのある表現を求めて、彼はスクリーンから離れ、手で扱える物質へと関心を移していきます。そこで新たな素材として選ばれたのが、「廃材」でした。

捨てられたものを拾い上げて使うという選択は、理念であると同時に、非常に現実的でもありました。プラスチックが安易に悪者とされ、サステナビリティという言葉が一人歩きする状況に対し、彼は「ゴミは宝石のように、宝石はゴミのように扱う」という言葉を掲げます。それは単なる美的転換ではなく、価値観そのものを問い直す姿勢です。社会が無価値とみなすものにあらためて意味を与える行為──それは抗議というより、むしろ再評価という名の創造でした。子どもの頃、理由もなく惹かれたキラキラしたおもちゃの宝石。その記憶が、大人になった今、作品の中で新たな意味をもってよみがえります。彼は、一見、安っぽく見える素材に社会的な視点を重ね合わせ、物やイメージに対する私たちの「見方」そのものを静かに揺さぶります。

このような素材の選択は、「誰もが手に取れるアート」を目指す彼の近年の姿勢ともつながっています。現在は、小型の彫刻作品を中心とした、若いコレクター層に向けた新作の発表を予定しています。ギャラリーの大空間に飾るためのものではなく、暮らしの中に無理なく置ける、サイズも価格も手頃な作品たち。それは、経済的にも空間的にも、そして思想的にも現代の生活に寄り添うアートです。ロイグ・デ・ディエゴは、アーティストを特別な存在としてではなく、社会の中で他者と対話を重ねていく存在だと考えています。作品は、人を挑発するためだけのものではありません。ふとした感覚を呼び起こし、心のどこかと響き合う――そんなつながりを生み出すものです。こうした視点から生まれる新たな彫刻作品も、これまでと同じように素材の選び方に意味を込めながら、かたちと感覚の関係をより親密なかたちで探っていくことでしょう。

ハイメ・ロイグ・デ・ディエゴ:言葉、継承、そしてエプロンが持つ力

ロイグ・デ・ディエゴが『DAVANTALS(エプロン)』シリーズに寄せた一作は、ごく日常的な衣服に、社会や歴史、そして言葉への鋭い問いを込めたものです。ふだんは何気なく使われるエプロンが、彼の手にかかると、複雑に重なった抑圧の記憶を浮かび上がらせる象徴へと変わります。フェミニズム文学や大衆文化のイメージ、歴史的背景を手がかりに、この衣服が女性を家庭に縛りつけてきた役割を、視覚的に読み解いていきます。男性の仕事着としてのエプロンは、作業が終われば脱ぎ捨てられるものですが、女性のそれは、家庭の中だけでなく、結婚式や祝祭といった公の場にも姿を現し、簡単には消えようとしません。その存在の重さに目を向け、ロイグ・デ・ディエゴはエプロンを縦長の画面と見立て、ことわざや慣用句を落書きのように書き連ねました。ひとつひとつの言葉には、世代を越えて受け継がれてきた価値観がにじんでいます。

ここで描かれるエプロンは、ただの布ではありません。それは、言葉の記憶を刻んだ壁のようなものです。作品の下部には、スペイン語、カタルーニャ語、英語で書かれた日常的な言い回しが並びます。耳慣れたその言葉の中に、知らず知らずのうちに内面化された偏見が潜んでいることを、静かに示しています。引用するのではなく、そこにある構造をあらわにするために作品は、私たち自身がどんな言葉を当たり前にしてきたかを問いかけてきます。画面が上に進むにつれて、言葉は小さな布片のような装飾へと変わっていきます。かつての偏見が、伝統や文化に紛れて「本来そこにあるべきもの」のように扱われてきたことへの、静かな皮肉です。そして最後には、実用品としてのエプロンが、レースをあしらった優雅な衣装へと変化します。それは、エプロンがただの象徴として終わるのではなく、新たな意味をもって再生される可能性を描く試みでもあります。

この作品には、強い反応が寄せられました。刺激的な言葉だけに注目して批判する人もいれば、そこに込められた問いに自分自身の姿を重ねた人もいました。そうした多様な受け止め方そのものが、ロイグ・デ・ディエゴにとってのコンセプチュアル・アートの本質です。問いを投げかけ、気づきを促し、対話のきっかけをつくる。それこそが、彼が作品を通じて目指していることなのです。このような表現に向き合う彼の姿勢には、広告やジャーナリズムの現場で培った倫理観と責任感が息づいています。自分のためではなく、社会と向き合う手段として、ロイグ・デ・ディエゴはアートを選んでいるのです。人に喜ばれることではなく、見えにくい現実をすくい上げること。それこそが、彼がアーティストとして果たすべき役割だと信じています。