「目指したのは、スタイルだけでなく意味を持つ作品を生み出すことだった。」

視覚の証言:記憶とメディアが形づくる画家

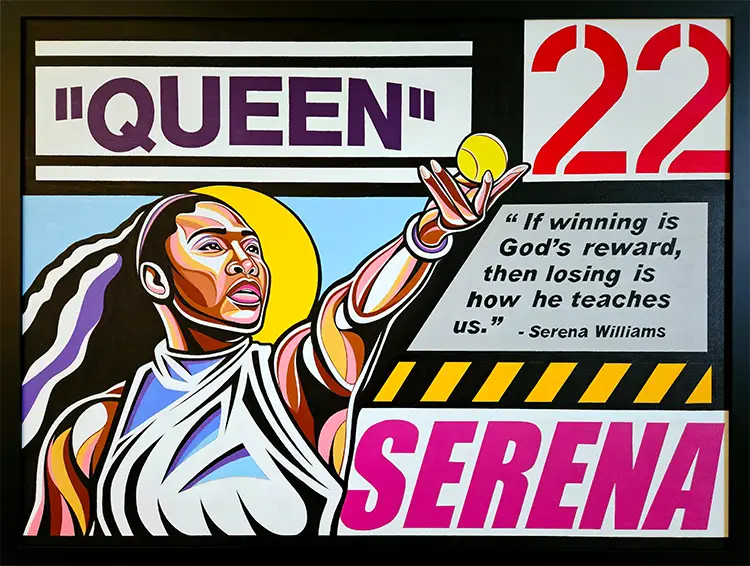

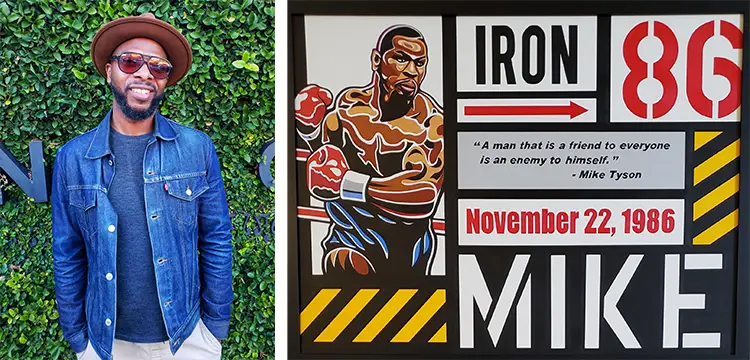

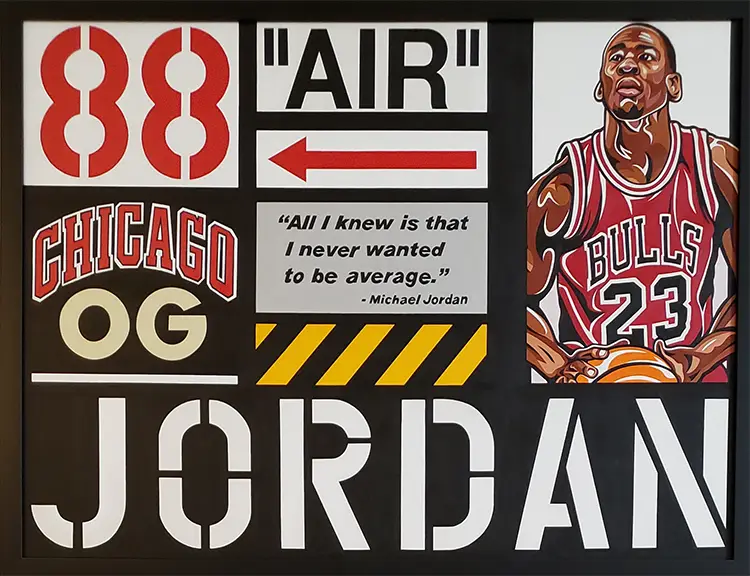

マイケル・E・ジョンソン(Michael E. Johnson)の絵画は、懐かしさと文化を見つめ直す視点をあわせ持っています。ポップアートの鮮やかなエネルギーと歴史を語る物語性がぶつかり合い、その中から新しい視点が立ち上がるのです。ブラック・アメリカンの先駆者たちに敬意を捧げながら、ジョンソンは大衆メディアの強烈なイメージと、見過ごされてきた文化の物語をつなぎ合わせています。その源流にあるのは、1980~90年代という時代です。広告やテレビ、消費ブランドが勢いを増し、社会全体がイメージに覆われていた頃。そんなイメージにあふれた時代に育ったことが、彼に視覚表現への強い関心を芽生えさせ、美と同時に文化的遺産を讃えるスタイルへとつながっていったのです。

ポスターやコミック、アルバムジャケット、ファストフードのパッケージなど、ジョンソンの少年時代は、数えきれないほどのイメージに囲まれていました。それらのデザイン性だけでなく、瞬時に人を惹きつけ、メッセージを伝える力にも強く心を動かされました。だからこそ彼は、消費文化のグラフィックのように人目を奪いながら、より深い物語を宿す作品を描こうと決意します。ジョンソンの絵画には、その二面性が色濃く表れています。派手で視覚的に力強い構図でありながら、文化的な洞察を内包する──それは彼の想像力を育んだ記憶を封じ込めたタイムカプセルのようです。

ジョンソンの創作の中心にあるのは「記録すること」です。一枚一枚のキャンバスは、ポピュラーカルチャーに大きく貢献しながらも、十分に顧みられてこなかったブラック・アメリカンへのオマージュとなります。彼らを鮮烈な構成に描き込むことで、その功績を讃えると同時に、本来あるべき舞台へと彼らの存在を取り戻しているのです。彼が目指すのは懐古ではなく、再構築です。幼い頃の記憶やメディアからの影響を、大人の視点で再解釈する。その過程から生まれる作品は、観る者に対話を促し、記憶を呼び覚まし、そして忘れられてきた価値を再び照らし出すのです。

マイケル・E・ジョンソン:グラフィックと革新の狭間で

ジョンソンが本格的に芸術の道へ踏み出したのは、プレーリー・ビューA&M大学での学生時代でした。この時期が、幼い頃からの「描きたい」という衝動を、人生をかける表現へと変えていきます。入学当初、専攻は決まっていませんでしたが、彼はいつもスケッチブックを手放さず、マスコットキャラクターから広告のアイコンまで、目にしたものを片っ端から描き続けました。美術専攻に進むことには迷いもありましたが、最終的に広告美術プログラムを選択します。その決断は、彼の才能と体系的な学びが結びついた瞬間であり、「芸術は趣味ではなく、生き方そのものになり得る」と気づかせる転機となりました。

プログラムに進んだジョンソンは、技術を磨くだけでなく、表現の軸を固めていきます。グラフィックデザインの基礎や視覚的なコミュニケーションの方法を学ぶ中で、複雑な物語をシンプルなイメージに込める力を培いました。それは単なる技術習得にとどまらず、「絵画は物語を語り、人々の意識を揺さぶる力を持つ」という実感につながっていきます。この時期に芽生えたのが彼独自のスタイルです。商業的な洗練と個人的な物語を融合させ、見て楽しませると同時に考えさせる表現。華やかさと深み、スタイルと本質を兼ね備えることが、彼の明確な目標となったのです。

やがてジョンソンの関心は、見過ごされてきた存在を「可視化すること」へと向かいます。彼の絵画は、アメリカ文化を築きながらも歴史の陰に置き去りにされてきた先駆者たちを前面に押し出すようになりました。彼が描くのは肖像ではなく、文化を語り継ぐかたちです。力強い線も、意図的に選ばれた色彩も、そのすべてが「ブラック・アメリカンを大衆文化の中心に据える」という確かな意志に支えられています。ポップな感覚と文化への敬意を融合させた作品は、世代や背景を越えて共鳴を呼び、「再生のキャンバス」として人々の記憶に刻まれていくのです。

影響の断片:プロセス、実践、そしてポップアイコン

ジョンソンの創作の中心には、規律とひらめきの絶妙なバランスがあります。彼にとってアトリエは単なる作業場ではなく、音や映像、リサーチに支えられたエンジンのような場所です。音楽が響く中、スクリーンにはドキュメンタリーが流れ、声と映像が思考を刺激する。ピンタレストやインスタグラムといったプラットフォームはデジタル・アーカイブとして機能し、タイポグラフィやロゴ、ファッション、写真に至るまで、多様な参照源を集めていきます。こうした断片が彼の中で一種のコラージュとなり、直感的に少しずつ組み合わされていく。やがて一つのまとまったコンセプトとして形を結ぶのです。

構想はこの視覚的な“拾い集め”から始まり、本当の挑戦はそこから情報を整理し、統合することにあります。ジョンソンはこの方法を「パズルを組み立てること」に例えます。文化的イメージの断片を選び取り、それらを一つの物語へと並べ替える作業。狙いは「懐かしさを呼び起こしつつ、考えるきっかけをつくること」です。キャンバスには見覚えのある顔やポップな引用が現れることもありますが、その背後には無数の小さな決断から構成された多層的な物語が潜んでいます。偶然性と構築性のバランスこそが彼の創作を特徴づけています。インスピレーションを待つのではなく、自ら課したスケジュールや思考の訓練によって集中力を高め、制作のリズムを作り上げているのです。

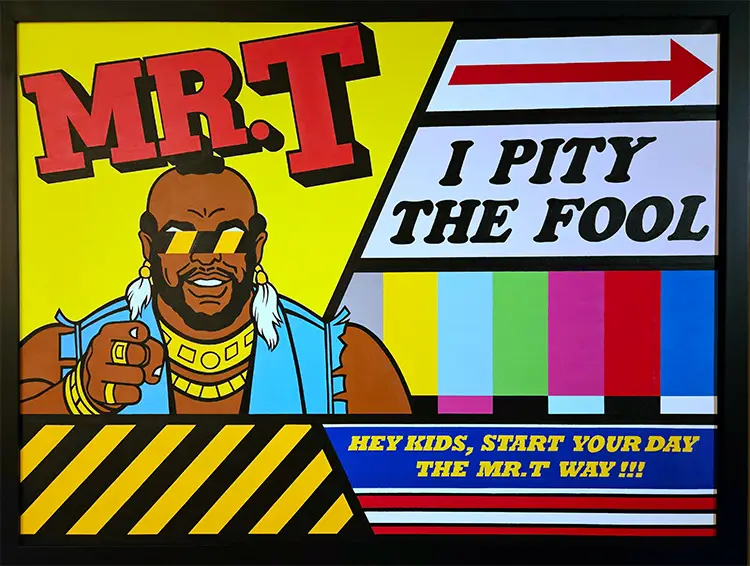

ジョンソンの作品の中で特に意味深い一枚が、ミスターTを描いた『I PITY THE FOOL』です。彼にとってミスターTは単なるキャラクターではなく、1980年代の文化的空気を象徴する存在でした。土曜の朝のアニメやヒーロー的なテレビ番組が放送されていたあの時代は、ジョンソンの創造的基盤を育んだ大切な要素でした。この絵は、その時代を鮮烈に再現しています。大胆な色使い、誇張されたキャラクター性、メディアの飽和感──すべてが80年代を映し出しています。この作品はジョンソンにとって、子供時代の喜びと大人としての芸術的自覚が交わる象徴的な一枚となっているのです。

マイケル・E・ジョンソン:絵の具、ピクセル、そして可能性

ジョンソンの主な表現手段は今もアクリル絵具ですが、その始まりはある贈り物からでした。画家でもあった叔父が彼にキャンバスと筆、絵具を手渡したのです。その小さなきっかけが表現の新しい扉を開き、スケールと色彩の無限の可能性を彼に示しました。中でもアクリルは乾きが早く、効率的で修正も自在な点から彼の創作に最も適した道具となりました。重ね塗りや修正を繰り返す中で、作品を自在に構築できる柔軟性を持っているからです。エアブラシやペン、色鉛筆といった道具も試してきましたが、今日の彼の表現の核をなしているのはやはりアクリルなのです。

ジョンソンの成長を支えてきたのは、多様なアーティストたちからの影響でもあります。アンディ・ウォーホルやジェームズ・ローゼンクイストから、ニーナ・シャネル・アブニーやシェパード・フェアリーまで──その作品は一目で誰のものかわかる強烈な個性を放っています。彼らに共通しているのは技術の高さだけではなく、作品ごとに刻まれた明確な声です。ジョンソンは彼らの手法を学びつつ、それを模倣するのではなく、自らの個性を研ぎ澄ます糧としてきました。こうした影響は、イメージがあふれる現代の中で自分の声を確立するための指標にもなっています。

そして今、ジョンソンの関心はテクノロジーが切り開く新しい表現の可能性へと向かっています。なかでも心に残っているのが、拡張現実を用いたプロジェクトです。スマートフォンのアプリをかざすと、彼の絵が画面の中で動き出し、音やアニメーションが重なって生命を宿したように広がっていく──そんな体験を構想していました。現在は一時的に止まっているものの、その発想そのものが彼の先見性を物語っています。ジョンソンはもはや伝統的なキャンバスだけに自分を縛られてはいません。彼が思い描く未来のアートは、よりインタラクティブで没入的でダイナミックな世界。壁に掛けられる静止した絵ではなく、その場で展開し、感覚を揺さぶり、創造の体験そのものを変えていく表現なのです。