「小さなものの中に、大きな世界がひそんでいる。そんな感覚が、いまの制作にも、これからの想像にも深く根づいています。」

記憶と想像をなぞる線

キプロス・ニコシアの澄んだ光の中で制作を続ける画家、パリス・セルジウ(Paris Sergiou)。彼の絵は、作家自身の深い感情に根ざしながらも、観る人それぞれの心にそっと寄り添うような力を持っています。幼い頃から、彼は何気ないものの中に広がる世界に惹かれてきました。手のひらに収まるような小さなモノや、一瞬のイメージが、どこまでも深い感情や記憶を呼び起こす——そんな感覚が、今も彼の作品の核となっています。画面の中の線や形は、観る人それぞれの心の奥に語りかけ、想像の扉をそっと開いてくれます。

セルジウにとって絵を描くことは、選択ではなく確信でした。幼い頃から、それが自分の表現手段になると信じていたのです。何かを決意したわけではなく、いつの間にか日々の営みの中に根づいていたのです。それは表現手段であると同時に、思考のかたちでもありました。感情に輪郭を与え、思いをひとつずつすくい上げる。そうした静かな営みの積み重ねが、今の彼の表現へとつながっています。

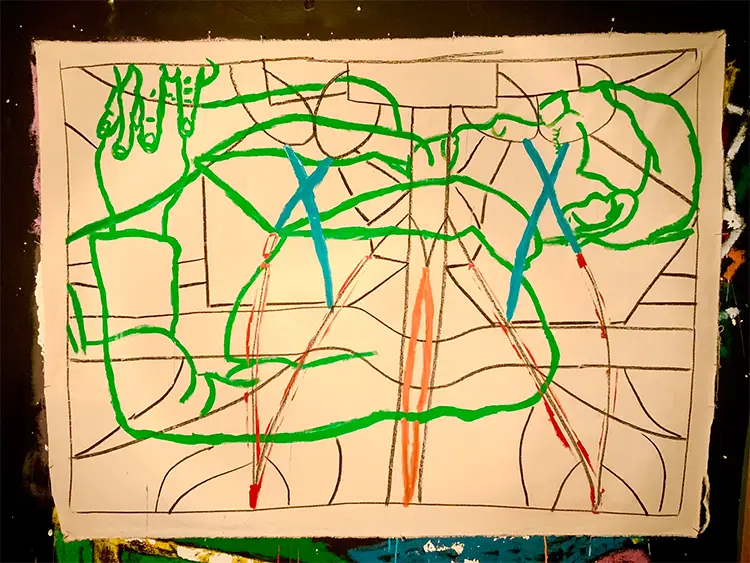

セルジウの作品の根底には、線と、それを生み出す描く行為への揺るぎないこだわりがあります。彼のスタイルは、あらかじめ決められた物語を提示するのではなく、観る人それぞれが自分の感覚で作品と向き合えるような開かれた構造を重視しています。その自由な構造が、それぞれの異なる感情を引き出しているのです。セルジウが目指しているのは、観る人を圧倒することではありません。むしろ、そっと心に触れるような穏やかな共鳴の瞬間をつくることにあります。彼の絵は単なる視覚的体験を超え、人が立ち止まり、自らに問いを投げかけ、思索を深めていくための心理的な空間として存在しているのです。

パリス・セルジウ:つながりと存在から生まれる創造

セルジウにとってアトリエは、単なる作業場ではありません。そこは、静かに思考が切り替わり、表現がかたちを変えていく場所です。自然光に包まれ、小さなオブジェや記憶を呼び起こすイメージがそっと置かれたその空間には、気負わずに創作へと向かえる穏やかな空気が漂っています。思いがけない中断も、彼にとっては邪魔ではなく、新たな発想が芽生えるきっかけになります。誰かが訪ねてきても、集中が途切れるどころか、むしろ制作に新しい力を与えてくれます。もともと孤独な行為であるはずの絵を描くことが、人と時間を分かち合うことで、より生き生きとしたやり取りのようなものに変わっていくのです。セルジウは、そうしたやり取りの先に、自分の作品を受け取る未来の観客の姿を思い描いています。

このように、空間や人の存在に対する繊細な感覚は、アトリエの外にも自然と広がっていきます。制作の過程そのものにも、変化や予期せぬ出来事を受け入れる柔軟さが宿っています。セルジウは、計画通りに進まないことを否定せず、むしろ制作の一部として捉えています。人との関わりが、意識的であれ偶然であれ、作品に思いがけない展開をもたらすこともあるのです。一枚の絵が、誰かとの対話をそっと待っているように感じられるのは、そうした開かれた姿勢ゆえでしょう。アトリエを他者に開くことは、作品そのものを開くことにもつながります。そしてその開かれ方が、絵を生きたものとして保ち、新たなまなざしや解釈を受け止める力を与えているのです。

こうした姿勢を象徴する作品として、セルジウ自身が強い思い入れを持つ一枚があります。現在は、キプロス駐在ポルトガル大使ヴァンダ・セケイラ氏の邸宅に所蔵されているその作品には、彼が長く見つめてきたひとつのテーマが込められています。それは、何かを背負いながらも、崩れずに立ち続けようとする心の動きです。力強い筆致による抽象表現のなかに、私たちが日々の中で折り合いをつけながら進んでいく姿が重ねられています。単純には読み解けないその画面には、緊張と静けさ、重さと軽さといった相反する感情が同時に存在しています。セルジウにとってこの作品は、責任や自我といった根本的な問いを見つめるための手がかりであり、自らの創作の方向性を感情の実感として確かめる場にもなっているのです。

静けさと直感のあいだで

セルジウはこれまで、写真、立体、インスタレーションなど、さまざまな表現手法に取り組んできましたが、最終的に立ち戻るのはいつも絵画です。まだ言葉を持たない幼い頃から、線とかたちで何かを伝えようとする衝動があったことを、彼はいまも鮮やかに思い出すといいます。その最初の感覚こそが、いまの制作の土台となっています。芸術の歴史や現代美術の広がりに魅力を感じつつも、セルジウにとって絵画は、最も率直に思考や感情に触れることのできる手段です。つかみどころのない感覚や、言葉では伝えきれない人間の体験を画面に浮かび上がらせる——そのために、彼は描き続けています。

セルジウの作品は、特定の流派やスタイルに分類されるものではなく、直感に導かれるプロセスそのものから生まれています。筆を走らせる手の感触や、ひとつの動きが感情の広がりを暗示するような瞬間。そうした体験が、彼にとって描くことの魅力であり、原動力でもあります。画面に現れる選択は、事前に計算されたものではなく、意図と偶然のあいだで生まれる対話の中で形づくられていきます。そうした開かれた姿勢は、彼の描き方だけでなく、作品と向き合う人々へのまなざしにも表れています。セルジウの絵は、明確な説明を求めるのではなく、観る人がそこに佇み、自分なりの感触で向き合うことを促してくれます。一つひとつの痕跡が、それぞれのかたちで余韻を残すのです。

絵画に打ち込むその姿勢の根底には、他者の表現への深い敬意が息づいています。とりわけ、肉体の描写を通して人間の内面を鋭くとらえたルシアン・フロイドの存在は、セルジウにとって特別な意味を持っています。しかし彼は、名の知られた作家だけでなく、無名の表現者が静かに残した作品にも強く惹かれます。評価や名声ではなく、その人の手がまっすぐに何かをとらえていると感じられる瞬間。そうした出会いの中に、セルジウは自らの声をさらに磨いていくための確信と静かな勇気を見つけているのです。

内に還りながら、未来を描く

セルジウが思い描くこれからの創作は、壮大なプロジェクトや目に見える到達点に左右されるものではありません。彼が大切にしているのは、内なる声に正直でいること。次に何が生まれるべきかを、自分自身に問い続ける感覚を失わないことです。これまでも自身を導いてきた直感とのつながりを保ち続けること——その確かさの中に、未来のすべての作品が芽生えていきます。セルジウにとって夢とは、ひとつの目的地ではなく、変化と継続の両方を抱えながら進んでいく道そのものなのです。

内へと向かうまなざしが、結果として、作品に静かな広がりをもたらしています。自分自身の変化に丁寧に向き合うことで、絵はつねに開かれた状態を保ち、今という時間に応答し続けます。新たに生まれる作品のひとつひとつは、過去の歩みを映し出すと同時に、これから訪れる可能性へと手を伸ばすものでもあります。夢と現実を切り分けるのではなく、その両方をひと続きの営みとして結び合わせていく。セルジウにとって、夢は何かを目指す「目的」ではなく、自分がどこに向かうべきかをそっと示してくれる「指針」のようなものです。

誠実さと開かれたまなざしを軸に、パリス・セルジウの作品は、どの枠にも収まりきらない、独自の存在感を放っています。そこにあるのは、強さと繊細さ、抽象性と親密さのあいだをたゆたうような、静かな動きです。作品ははっきりとした答えを示すことはありません。ただ、立ち止まり、考え、心のどこかに眠っていた感覚をそっと呼び覚ますように、私たちを促してくれるのです。その静けさのなかで、絵画という表現の可能性は、複雑でスピードの速いこの時代においても、なお豊かに広がり続けています。