「作品『絶望』は、自分の心の状態をそのまま映し出していました。喪失感や将来への不安——けれど、そこから抜け出す道もまた、確かに存在するのだと気づかせてくれました。」

静けさの中にある、ひとりの宇宙

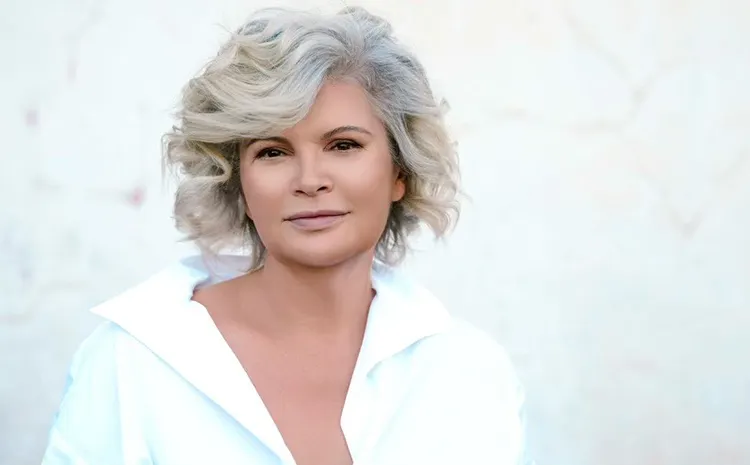

日々の喧騒やデジタルの刺激に満ちたこの時代にあって、アリサ・チェルノヴァ(Alisa Chernova )はまったく異なる空間を築いてきました。そこでは静けさが尊ばれ、孤独が力となり、人の集まりではなく空を漂う雲こそがインスピレーションの源となるのです。彼女のアトリエは小さくも温もりに満ちた場所で、制作の場であると同時に心を整えるための静かな拠点でもあります。外からの影響を意識的に遮ったその空間では、雨音がふと創作のきっかけになることもあります。その一定のリズムは集中を深め、内なる思考を静かに支えてくれるのです。絶え間ない刺激に頼るのではなく、静けさの中でこそ、彼女は感情の複雑な層を丁寧にたどっていきます。

音楽が流れるときも、それは邪魔をするものではなく、そっと寄り添う存在です。その日の心の状態に合わせて、チェルノヴァはバッハの繊細な旋律や、ジャズの自由な響きを選びます。音が生み出す空気感が、集中力を支えてくれます。音楽は、感情の奥へと分け入る静かな案内役であり、記憶や葛藤に向き合うための支えにもなります。彼女にとって音は、単なる雰囲気づくりではなく、創作と深く結びついた心の道標なのです。

制作環境へのこだわりは、彼女の表現そのものと結びついています。静けさと孤独は、気分の問題ではなく、精神的にも芸術的にも必要な要素です。彼女の作品は、そうした内省的な状態の中から生まれてきます。そこでは感情の陰影に正面から向き合い、それを受け止め、絵として形にしていきます。悲しみの重さや不安の圧迫感、そしてそこに差し込む希望の光——そうした感情の動きが、画面に刻まれていくのです。彼女のアトリエは、単なる作業場ではありません。感情と向き合い、それを作品へと結実させるための、静かな思索の場なのです。

アリサ・チェルノヴァ:亡命から表現へ

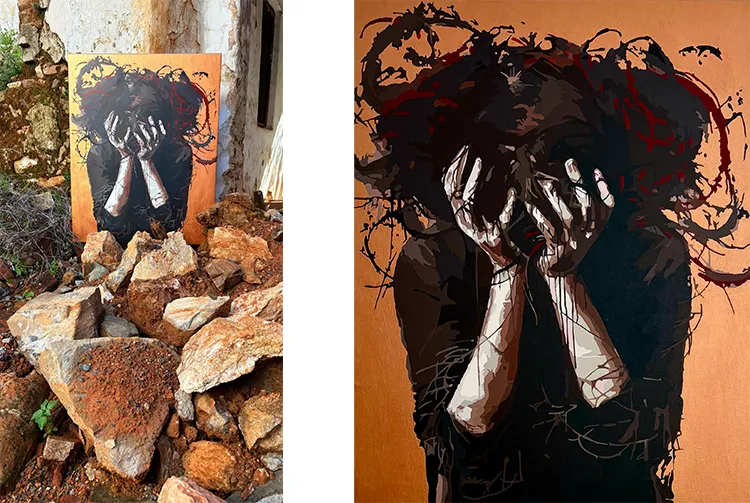

アリサ・チェルノヴァの作品と感情の変化を語るうえで、『Despair(絶望)』はひとつの節目となる存在です。この作品は、理屈や美学の追求からではなく、深い個人的な喪失体験から生まれました。ドンバスでの戦争によって故郷を離れざるを得なかった彼女は、自宅だけでなく、仕事や人間関係、そして自分の居場所と呼べるものすべてを失ったのです。言葉も文化も異なる土地に移り住み、深い孤独と不安の中に身を置くことになります。そんな混乱のさなかで、絵を描くことはただの表現手段ではなく、生きるための支えとなりました。『Despair』には、心が崩れていく感覚や、喪失による感情の麻痺、そして失った自分を少しずつ取り戻していく過程が、率直に描かれています。

この作品は個人的な記録であると同時に、故郷を追われた人々が抱える痛みや、心に深く刻まれる傷を静かに伝えるものでもあります。画面からは、自分の意思ではどうにもならない閉塞感や、希望が薄れていくにつれて、視界が狭まっていくような感覚が伝わってきます。見えない重荷を抱え続けることで心がすり減っていく——そうした感情のひだが、細やかに描き込まれているのです。それでも、荒れた構図の中にはかすかな光も見えます。静かに揺れるような回復の気配。それがこの作品に確かな力を与えています。深い闇の中にも、ほんのわずかでも光は差し込む。その可能性を、この絵は示しています。

『Despair』は過去を映すだけでなく、チェルノヴァが医療の仕事から画家へと歩み出すうえで、大きな転機となった作品でもあります。絵を通して心の内面に向き合うという姿勢を育み、苦しみや喪失を、創作の原動力へと変えていきました。また、この作品は、『In the Company of Sigmund Freud(フロイトとともに)』という連作の出発点となった作品でもあります。象徴や色彩を通じて感情に向き合うという、彼女の表現の軸がここから始まりました。『Despair』は今もなお、彼女にとって個人的な原点でありながら、同時に、観る人が自分自身の心と向き合うためのきっかけにもなっています。この作品を通してチェルノヴァは、自らの物語を語るとともに、他者が癒やしを見つけるための扉をそっと開いているのです。

象徴をめぐる旅:思考がたどり着く場所

アリサ・チェルノヴァの創作は、身体と心、両方の「動き」と深く結びついています。ひとりで旅をすることは、単なる気晴らしではありません。静かな町や広い道を歩く時間は、自分と向き合い、感覚を研ぎ澄ますための大切なひととき。都市では得られない心の広がりが、創作の手がかりを与えてくれるのです。なかでも、リトアニアのカウナスで訪れた美術館での体験は、彼女の記憶に強く残っています。ミカロユス・チュルリョーニスの作品『Rex』に出会ったのはそのときでした。神秘的な空気と哲学的な問いを内包したこの絵は、彼女の心に深く響きました。画面には、光をまとった王が玉座に座る姿が描かれています。しかし、その背後には、正体の見えない何かが王の運命を操っているように見える。チェルノヴァにとってそれは、感情を抑え込もうとする力と、自分自身で在ろうとする意志のあいだにある葛藤のように感じられたのです。

彼女が特に惹かれたのは、この絵が見せる二面性でした。表向きには権威の象徴である王が、内面では何かに支配されている。その対比が強く心に残ったと言います。人の内側にある見えない力が、人生をどう形づくっていくのか。それは彼女自身が日々向き合っているテーマでもあります。『Rex』に描かれた象徴は、孤独や支配、そして何かを求め続ける心の動きを映し出していて、チェルノヴァの作品世界ともどこか重なっていました。ただ共感したというよりも、「言葉にならない何か」を共有しているという感覚。かたちや質感、重さを通じて語り合う、そんな沈黙の言語がそこにあったのです。

旅先での体験は、単なる現実逃避ではありません。彼女にとっては、心のバランスを取り戻すために欠かせない時間です。創作への集中が途切れたとき、彼女は机に向かうのではなく、車に乗って走り出します。アルプスの山道を抜けたり、荒れた海岸線を歩いたりするうちに、自然の力が少しずつ感情を整えてくれるのです。コーヒーを片手に、耳にはクラシック音楽。写真を撮るためではなく、その場にある空気や広がりを感じるためにそこにいる——それが彼女にとっての創作前の儀式なのです。記録のためではなく、気持ちを立て直すための旅。そして、雲や波に包まれた静けさのなかで、新しい想像が静かに生まれていきます。

色とかたちの心理学

アリサ・チェルノヴァが取り組む連作『In the Company of Sigmund Freud(フロイトとともに)』では、象徴や色彩理論、アートセラピーの手法を組み合わせながら、現代の心の痛みを心理的な肖像として描き出しています。医学の知識とゲシュタルト心理学に基づく臨床経験をもとに、彼女はキャンバスを、心の状態を映し出す場としてとらえています。絵筆を動かすたびに、押し殺してきた恐れや、言葉にならない葛藤が静かに浮かび上がってきます。このシリーズには、『Despair(絶望)』『Anxiety(不安)』『Deep Depression(深い抑うつ)』といった作品が含まれ、それぞれが異なる感情の側面に光を当てています。これらの作品は、抽象表現そのものを目的とするのではなく、目に見えない心の動きをかたちにしようとするものです。たとえば『Deep Depression(深い抑うつ)』では、分断された人物像とくすんだ色彩を通して、心がすり減った末の無気力感や、その奥に沈む重い静けさが表現されています。

チェルノヴァにとって、描くことはセラピーでの対話を、絵という別のかたちで続けていくことなのです。言葉に頼るのではなく、視覚を通して感情の物語と向き合ってもらう。それが彼女の目指す表現です。濃密な質感と余白の対比には、無意識が色やかたちを通して語りかけてくるという考えが反映されています。色彩にもそれぞれ意味があり、深い青は孤独を、濃い赤は抑え込まれた怒りや情熱を象徴することがあります。こうした色の力を借りながら、チェルノヴァは観る者が不快な感情と向き合えるような空間をつくり出します。言葉を使わずに心をほぐすための、静かな場です。

「痛みを認めることが、変化のはじまりになる」。チェルノヴァはそう信じて、作品と真摯に向き合い続けています。彼女にとってアートは、美しさを追い求めるものではなく、心の回復へと向かうための手段です。この考え方は、一つひとつの作品だけでなく、画家として、そしてアートセラピストとしての歩みにも息づいています。トロントや東京での展示に続き、今後はロンドンやサンフランシスコでも展覧会が予定されており、彼女の作品は多くの人の共感を呼んでいます。その率直な感情表現に触れた観客は、自分自身の心の風景をそこに重ね合わせるのです。科学とセラピー、そして創作が交わるその実践を通して、チェルノヴァは私たちに問いかけているのかもしれません。アートは、ただ心を映す鏡ではなく、感情を整える手段にもなりうるのではないかと。

私は誰か:自分自身との独白

『Who Am I? Monologue with Myself(私は誰か:自分自身との独白)』は、誰もが心の奥で交わしている静かな対話を映し出しています。作品が見つめるのは、自己と幻想のあいだにある、壊れやすく繊細なバランス。不確かさの中に生まれた隙間から、わずかな光が差し込むような感覚を呼び起こします。そこにあるのは明確な答えではなく、自分自身に問いを投げかけるための静かな場。脆さのなかに宿る力を見つめる、ひとつの瞑想のような作品です。

現在、この作品は東京で開催中の国際アートフェアに出展されており、自己を見つめることや哲学的なテーマに関心を寄せる人々にとって、大きな共感を呼ぶ存在となっています。今後は、アート・バーゼル・ウィーク期間中のレッド・ドット・マイアミにも出展が予定されており、この作品はこれからも、静かに思索を促し、感情にそっと響いていくような存在として、その旅を続けていくことでしょう。