「アートは答えを示すものではなく、探し続けるという行為そのものに価値がある場所です。」

風とまなざしのあいだに

レース・ルイグ(LACE Ruig)の作品は、風景の奥深く、つまり大地であり、心の奥でもある場所から静かに立ち上がってきます。彼女の原点は、オランダの海沿いにあります。球根畑が海へと広がり、風がはるか昔からの物語を運んでくるような土地です。春の大潮の頃、父と兄とともに海辺で見つめた南西の嵐。その荒々しくも美しい自然の姿は、今もなお彼女の表現の根幹に息づいています。自然は、背景としてではなく、登場人物のように現れます。ときに人間に挑むように、ときにそっと寄り添うように。征服される対象でも、従わせるものでもなく、私たちが築くかりそめの構造物と対等に関わる存在として描かれます。

この視点は、「アイスランドの家」シリーズにおいていっそう際立ちます。そこでは建築と自然とがせめぎ合いながら、互いに歩み寄るような関係を見せています。描かれた家々は、勝ち負けで測れるものではなく、自然のリズムの中で静かに共鳴しているようです。強さと脆さ、抗いと受容が交錯する構図は、自然とともに暮らすということの本質を静かに語ります。人の手によって築かれたものは、風にさらされ、雨に打たれても、すべてを失うわけではない。境界は少しずつ溶け合い、抵抗はしなやかさに変わり、壊れやすく見えるものが、じつはもっとも長く残るのかもしれません。そこには、土地そのものに見つめられているような感覚があり、私たちが自然の外にいる存在ではなく、その一部であることを思い出させてくれます。

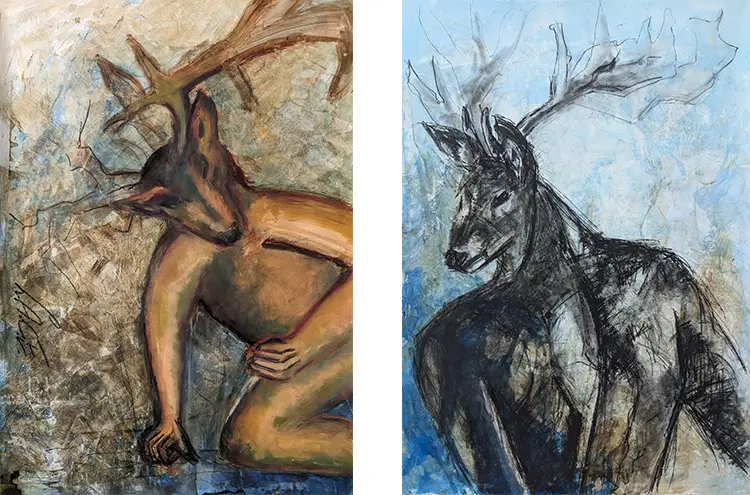

物語もまた、ルイグの創作に欠かせない核をなしています。幼い頃、父が語ってくれた話は、ただの眠る前の楽しみではなく、彼女の中で象徴の言葉へと形を変えていきました。「それは自然」シリーズに登場する鹿などの存在は、物語の登場人物というよりも、ただそこに「ある」こと自体に深い意味が宿っています。警戒心と静けさをまといながら、彼らは本能と象徴のあいだに立ち、観る者に静かな問いを投げかけます。この世界では、自然は背景ではなく、私たちの鏡であり、導き手でもあります。ルイグの作品には常に、文明と野生、秩序と混沌のあわいに漂う緊張感が流れています。そして、見えるものと見えないものがふと交わる瞬間にこそ、もっとも切実な真実が立ち現れるのです。

レース・ルイグ:呼吸する象徴たち

レース・ルイグにとって創作とは、自分と作品が対話を交わすような行為です。彼女のスタイルは、厳密な計画に従うのではなく、直感に導かれていきます。制作の出発点に明確な設計図はなく、感情や視覚の手がかりに耳をすませながら、作品は少しずつ姿を見せていきます。野うさぎや家、土に刻まれた線や柵など、繰り返し現れるモチーフには、装飾以上の意味が込められています。それぞれが人の内面や、集団としての私たちの状態を象徴しているのです。たとえば、野うさぎは緊張やかすかな不安を、柵は物理的でもあり心理的でもある境界を思わせます。彼女の作品に登場するかたちは、どれも単なる写し絵ではなく、意味を含んでいるのです。

やわらかさやしなやかさ、うつろいや揺らぎといったテーマが、彼女の作品には静かに流れています。ルイグは矛盾を恐れず、むしろそれを受け入れています。強さと脆さ、動きと静けさ、明快さと戸惑い――それらが同じ画面のなかで呼吸をしているのです。作品が問いかけるのは、何かを教えるためではなく、観る人自身のなかに思いを巡らせるきっかけをつくるため。ルイグの目指すところは、美しくまとまることではありません。誰かの心に触れ、記憶や気づき、あるいは少しの違和感を呼び起こすこと。それこそが、彼女にとっての創作の意味なのです。

彼女が敬愛するアーティストに、ルイーズ・ブルジョワやアンゼルム・キーファーがいます。ブルジョワの飾らない率直さや、キーファーの素材への深い関心には、ルイグ自身の姿勢が重なります。そして彼女が影響を受けたのは、美術だけではありません。文学の世界もまた、彼女の創作に大きな軌跡を残しています。カフカの『審判』は、官僚的な仕組みがもたらす息苦しさを突きつけ、ボルデワイクの『ビント』は、権威や秩序というものについて考える入口となりました。そうした本との出会いは、知識を広げただけではありません。作品づくりそのものの方向を変えていったのです。混沌を押さえ込むのではなく、その中に意味を見つける。とまどいや激しさのなかにこそ、創造の鼓動がある。ルイグにとって自由とは、単なるテーマではなく、作品が息づくために欠かせない空気そのものなのです。

アトリエという境界

レース・ルイグの制作の場は、広さやインテリアではなく、そこでどんな時間が流れるかによって決まります。アトリエは彼女にとって、素材を休ませ、思考の種がふと芽吹くような場所です。ただし、その空間にこだわることはありません。もっと近しい距離感や、深い静けさが求められるときは、庭や納屋に移ることもあります。大切なのは、外からの影響を遠ざけ、自分の内側に静かに集中できること。そのための守られた感覚が、時には静かな部屋であったり、一人きりの時間であったり、誰の視線もないことだったりするのです。以前は、人の集まるダンスフロアの熱気に心を動かされていた彼女ですが、いまは制作に深く没頭するひとりの時間を、何よりも大切にしています。

音と静けさは、どちらも彼女の制作リズムの一部です。ある日は大音量の音楽に包まれ、またある日は、しんとした沈黙のなかで手を動かす。共通しているのは、「ひとりであること」が欠かせないということです。孤独を求めているわけではなく、率直で真に生きた作品を生み出すには、それが必要だから。以前は集中を妨げるだけだと思っていた雑音や気の散る出来事も、いまでは自然と制作の一部に取り込まれるようになりました。完全に排除するのではなく、時にはそこに思いがけない気づきがあると知ったからです。彼女にとって理想的な日は、時間の感覚が薄れていくなかで、作品と一体になっていくような日。思考と感情、そして手の動きがなめらかにつながり、ひとつの流れになっていく、そんな状態です。

このような感覚を体現した作品のひとつが『Hare』です。ただ見せるための対象ではなく、自分のまわりにあるものを見て、感じとったことをかたちに移したもの。「ブダペスト・ホテル」シリーズもまた、自らの体験に根ざして生まれたもので、そこで過ごした時間や心の揺れが作品に息づいています。ルイグにとって、作品の意味は完成した瞬間に決まるものではありません。観る人が何かを感じとったとき、その作品はさらに広がりを持ちはじめます。展覧会の場では、とくに自分とは違う視点からの解釈を聞けたとき、作品が新たに生まれ変わるような手応えを感じるといいます。共感と想像が交わるそのやりとりの中で、作品は新しい次元を得て、今もなお、変化を続けているのです。

レース・ルイグ:混沌という、肥沃な土壌

ルイグが素材を選ぶとき、決め手となるのは流行や扱いやすさではなく、自分の手で触れたときの感覚です。なかでも木炭は、彼女にとって欠かせない存在となっています。そのざらついた質感と剥き出しのような粗さが、感情をダイレクトに紙の上へ伝えてくれます。彼女は筆のように距離を置いて描くことはほとんどなく、直接指先で触れ、こすり、混ぜながらかたちをつくっていきます。制作は、頭で考えるだけではなく、全身を通して行う行為としてそこにあります。どの素材を用いるかは、ひとつひとつの作品との対話の中で自然に決まっていきます。作品が素材に合わせるのではなく、素材が作品に応える形で用いられるのです。

素材との関係はとても柔軟で、常に変化していきます。ある発想がこれまでに扱ったことのない技法や道具を必要とする場合でも、ルイグは迷わず調べ、試し、時間をかけて向き合います。最近では、長く平面で探求してきたテーマを、手で触れられる立体作品として展開しようとしています。これまで避難所のようだったアトリエは、今では木材や粘土などの素材を通して問いをかたちにする実験の場へと変わりつつあります。素材設計の専門家たちと手を取り合いながら、彼女はいま、長く心に抱いてきた夢に向かって歩み始めています。それは、観る人の感情や思考にそっと触れるような、公共の場に息づく彫刻作品をつくることです。

この試みは、ルイグが描くより大きな構想につながっています。彼女にとってアートとは、ただそこに存在するものではなく、観る人を何かへと導くものです。空間に置かれるだけでなく、空間そのものに働きかけ、揺さぶりを与えるような作品でありたいと考えています。観る人の心を揺らし、時に癒し、時に考えるきっかけを与えること。分断や雑音、強い制御があふれるこの世界のなかで、ルイグが目指しているのは、人々が自分自身の感覚に立ち戻るための場をつくることです。「感じることこそが、これからの思考なのではないか」と、彼女は語ります。彼女の作品は、意味をはっきりと語るのではなく、むしろ静かに問いかけながら、個人的な体験と象徴のあいだに橋をかけようとしています。声高に訴えるのではなく、そっと耳を澄ませるように。そうして、観る人にもまた、自分自身の内なる声に耳を傾けることを促しているのです。